-

Eigentlich war es nur gedacht als Plattform, damit Forschungsergebnisse am europäischen Kernforschungszentrums CERN besser auszutauschen sind – das World Wide Web. Aber dann hat Tim Berners-Lee 1993 die erste Webseite kostenlos für alle freigegeben.

Eigentlich war es nur gedacht als Plattform, damit Forschungsergebnisse am europäischen Kernforschungszentrums CERN besser auszutauschen sind – das World Wide Web. Aber dann hat Tim Berners-Lee 1993 die erste Webseite kostenlos für alle freigegeben.Rosenplänter: Manchmal fühlt es sich ja so an, als sei Deutschland im Zeitalter des Modems stecken geblieben, wenn es um die Digitalisierung geht. Aber seien wir mal ehrlich: Ein bisschen was hat sich getan, seit dieses Geräusch unser Begleiter beim Gang ins Internet war. In dieser Zeitgeschichte schauen wir uns an, wie weit wir gekommen sind und was eine Frau, die vom Feiern abgehalten werden sollte und einen Computer-Erfinder, der nie einen eigenen Computer besessen hat, damit zu tun haben. Mein Name ist Meike Rosenplänter. Fangen wir mal vorne an: Ende des 19. Jahrhunderts war an Modem, Computer und World Wide Web noch nicht zu denken – und doch lebte damals eine Frau, die heute als erste Macherin von Computerprogrammen bekannt ist. Ada Lovelace ist ihr Name.

Vargas: Sie hat 1843, also 100 Jahre bevor es den ersten funktionsfähigen programmierbaren Computer überhaupt gab, hat sie schon den ersten Algorithmus für einen Computer veröffentlicht.

Rosenplänter: Veronica Vargas ist das, Medienkoordinatorin im Haus der Geschichte, sie hat an unserer Ausstellung „Deutschland Digital“ mitgearbeitet. Dass eine Frau Ende des 19. Jahrhunderts auf die Idee kommt, einen Algorithmus für eine bis dahin nicht existente Rechenmaschine zu programmieren, hängt auch mit Ada Lovelace‘s Herkunft zusammen:

Vargas: Ada Lovelace ist 1815 in London geboren, und zwar als Tochter des großen Dichters ihrer Zeit, Lord Byron. Und ihre Mutter war eine Aristokratin. Sie und Ada gehörten der vornehmen Londoner Gesellschaft an, aber die Eltern, die trennten sich schon, da war Ada erst ein Monat alt. Und ihr Vater, Lord Byron, muss man sich vorstellen, war ein Popstar seiner Zeit, der auch so ein entsprechend ausschweifendes Leben führte, also der hat viele Reisen unternommen, hatte sehr viele Affären, häufte viele Spielschulden an. Und Adas Mutter wollte nicht, dass ihre Tochter dieses Zügellose des Vaters erbte, und darum sorgte sie dafür, dass sie eine sehr strenge und hochkarätige mathematische Erziehung bekam. Diese sollte sie dann quasi auf die reine Vernunft konzentrieren. Das heißt, Ada bekam schon als Kind Unterricht von wirklich hochrangigen Mathematik-Professoren und es zeigte sich schnell, dass sie sehr talentiert war.

Rosenplänter: Wir haben ein Bild von ihr in der Sammlung. Sie sieht darauf sehr edel aus, mit teilweise hochgesteckten Haaren, einem Blumenkranz, ein rüschiges, reich besticktes Kleid mit Schleier, Handschuhen und einem Fächer in der Hand. Sie ist dargestellt wie eine Lady – und das war sie auch: Sie war schon als Teenager Teil der Londoner High Society und auch bei Empfängen des englischen Königs dabei. Dadurch hat sie den Mathematiker und Erfinder Charles Babbage kennengelernt.

Vargas: Die freundeten sich sehr gut an, weil sie die Leidenschaft für Mathematik und auch für Maschinen teilten und blieben ja jahrelang in sehr engem wissenschaftlichem Kontakt. Und dieser Charles Babbage nun hatte auf dem Papier eine Rechenmaschine erfunden, die ‚Analytical Engine‘. Wäre diese Maschine je gebaut worden, wäre sie der erste Computer der Welt geworden. Aber Ada verstand quasi schon seine ganzen abstrakten Baupläne und Notizen zu dieser Maschine und schrieb dann einen Algorithmus, damit diese Maschine diese Bernoulli Zahlen berechnen konnte.

Rosenplänter: Die Bernoulli-Zahlen sind eine Zahlenfolge, die in der Mathematik in verschiedenen Zusammenhängen wichtig ist. Allerdings wurde diese „Analytical Engine“ nie gebaut – und deshalb ist auch Ada Lovelace erstmal in Vergessenheit geraten:

Vargas: Das, was sie damals veröffentlicht hat, in ihren Notizen, das ist so abstrakt und theoretisch, da konnten zur damaligen Zeit schon wirklich sehr wenige Menschen ihr folgen.

Rosenplänter: Wiederentdeckt wurde sie dann in den 1950er Jahren – und dann wurde auch erstmals erkannt, wie visionär sie gewesen ist.

Vargas: In den 1970er Jahren benannte dann das US-Verteidigungsministerium eine Programmiersprache nach ihr und heute gibt es natürlich viele renommierte Preise und Förderprogramme in der Informatik, die nach ihr benannt sind. Und weil ihre Geschichte einfach auch so interessant ist, ist sie mittlerweile auch in der Popkultur und in der Kultur sehr präsent. Also in Comics, Romanen, Filmen und auch Ausstellungen.

Vargas: Ein anderer Erfinder, der sich mit der Entwicklung einer Rechenmaschine beschäftigt hat, war der Deutsche Konrad Zuse. Er entwickelte 1941 den Prototypen der programmierbaren Rechenmaschine Z3.

Rosenplänter: Die Z3 war vollautomatisch, sie war programmierbar und sie arbeitete mit dem Binärcode. Das ist ein Zahlensystem aus Einsen und Nullen und der Binärcode gilt ja so als Grundlage der Digitalisierung.

Vargas: Das war zwar die erste Rechenmaschine, hat aber vom Aussehen her nichts mit unseren heutigen Rechnern zu tun. Im Grunde sieht das so aus wie ein aufgeklappter Tisch, also hinten ist eine Holzwand und unten die Fläche. Und an dieser Wand sind ganz viele weiße Knöpfe mit Zahlen von Neun bis Null und ganz viele mathematische Zeichen. Und auf der Fläche unten sind nochmal Knöpfe, kleiner als die oben, auf denen auch nochmal Zahlen sind. Konrad Zuse war Bauingenieur, hauptsächlich aber Erfinder und Unternehmer. Geboren wurde er 1910 in Berlin. Er stammte nicht aus einer wohlhabenden oder privilegierten Familie, sein Vater war Postbeamter. Aber Bildung war im Hause Zuse wichtig. So ging er auf‘s Gymnasium – und hat auch schon früh mit dem Forschen und Ausprobieren angefangen. Als Schüler tüftelte er schon an kleinen Automaten. Zum Beispiel hat er mit 14 Jahren so einen Mandarinen-Automaten erfunden und gebaut, der sogar ein Münzeinwurf und Wechselgeld-Ausgabe hatte. Und nach seinem Maschinenbaustudium richtete er sich dann eine Erfinder-Werkstatt bei seinen Eltern ein, und zwar im Wohnzimmer der Eltern und dort baute er dann die Z1. Also das war seine erste programmierbare Rechenmaschine. Die war allerdings noch nicht voll funktionsfähig. Und laut seinem Sohn, Horst Zuse, hatte sein Vater wohl immer gesagt, dass er deswegen eine vollautomatische Rechenmaschine bauen wollte, weil er selbst einfach zu faul zum Rechnen sei.

Rosenplänter: Für seine Rechner nutzte er Material vom Schrottplatz – daraus hat er auch seine Z3 gebaut. Allerdings hatte die nicht so lange gehalten: Sie wurde 1943 im Zweiten Weltkrieg bei einem Bombenangriff zerstört. Das nächste Modell, die Z4, überlebte und damit gründete Zuse sein erstes Computer-Unternehmen, das später verkauft und in die Siemens-KG integriert wurde. Trotzdem hatte er nie einen eigenen Rechner zu Hause.

Vargas: Die Rechner, die er damals gebaut hatte, die waren in den Anfangsjahren nicht gedacht als Heim-Rechner. Das waren ja riesige Schränke, diese Computer. Also die Z3 würde einen ganzen Raum füllen mit der Steuereinheit und den ganzen Speicherschränken. Die waren natürlich für Universitäten oder für Unternehmen, die komplizierte Berechnungen anstellen mussten, gedacht.

Rosenplänter: Diese Computer an Universitäten, die wurden dann miteinander vernetzt. Und daraus entstand das Internet.

Vargas: Der erste Vorläufer des Internets heißt ARPANET, und das wurde in den USA entwickelt, nach dem Zweiten Weltkrieg. Da wollten die USA Informationen auf stabile, sichere und vor allem dezentrale Art austauschen. Und dann entstand im Auftrag des US-Verteidigungsministeriums dieses Computernetzwerk ARPANET. Das verband 1969 dann erstmals mehrere Computer in den USA miteinander. Das waren zunächst nur vier Computer an vier verschiedenen Unis in den USA, die über die Telefonleitungen verbunden waren. Aber damit wurde dann der Grundstein für das heutige Internet gelegt.

Rosenplänter: Über diese vernetzten Uni-Computer wurden zum Beispiel Nachrichten verschickt: „Also, die erste E-Mail überhaupt wurde 1971 verschickt über das Arpanet, aber die erste E-Mail in Deutschland, die landete hier erst am 3. August 1984. Und zwar auf dem Computer von Michael Rotert. Das war ein Techniker am Rechenzentrum der Universität Karlsruhe. Und bis sie da gelandet ist, da war sie 24 Stunden lang unterwegs gewesen.

Rosenplänter: Abgeschickt hatte sie Laura Bridan aus Boston.

Vargas: Das ist eine Mitarbeiterin des CS-Net aus den USA und das CS-Net, das war quasi so ein vom Arpanet ausgehende unabhängiges Netzwerk für computerwissenschaftliche Abteilungen an verschiedenen Universitäten und Firmen. Und die Uni Karlsruhe wollte auch Teil dieses CS-Net werden. Und diese erste E-Mail, die dann in Karlsruhe landete, das war dann sozusagen der Beweis, dass die Verbindung der Uni Karlsruhe mit dem CS-Net funktioniert hat. Ja, und Michael Rotert druckte diese E-Mail damals aus. Zum Glück, denn dieser Ausdruck ist das Objekt, das uns heute erhalten geblieben ist.

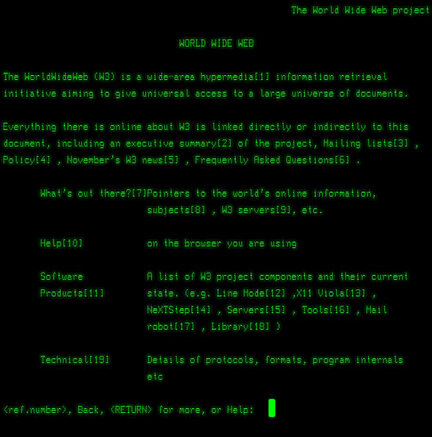

Rosenplänter: Diesen Ausdruck haben wir auch in unserem Museum. Genauso wie ein Bild der ersten Webseite, die im World Wide Web veröffentlicht wurde.

Vargas: Die hat der Erfinder des World Wide Web, der britische Physiker und Informatiker Sir Tim Berners-Lee, gebaut. Und er hat sie 1990 online gestellt. Die Seite beinhaltet, kurz gesagt eigentlich nur alle wichtigen Informationen zu seinem Projekt ‚World Wide Web‘. Also es ist hauptsächlich eine Liste an Links, die zu anderen Unterseiten verlinkt. Und da finden sich dann zum Beispiel so häufige Fragen zum Projekt, die da beantwortet werden, die Geschichte des Projekts und das Team wird vorgestellt.

Rosenplänter: Das Projekt, das World Wide Web, war – im Gegensatz zum Internet – halt noch ganz neu. Denn: Auch wenn wir die beiden Begriffe häufig synonym verwenden – das sind zwei verschiedene Sachen.

Vargas: Vereinfacht gesagt ist das Internet die Infrastruktur und das World Wide Web ist ein Dienst auf dieser Infrastruktur.

Rosenplänter: Also, das World Wide Web ist nur ein kleiner Teil des Internets und zwar der, für den wir den Browser benutzen – Chrome, Firefox oder Safari zum Beispiel. Berners-Lee wollte damit eine Möglichkeit schaffen, Informationen mit anderen Wissenschaftlern am CERN, der Europäischen Organisation für Kernforschung in der Schweiz, auszutauschen. Da hat er seit den 1980er Jahren gearbeitet.

Vargas: Also er wollte – ja - dass der Informationsaustausch zwischen den Wissenschaftlern am Kern-Forschungsinstitut einfach einfacher funktionieren sollte. Und darum schlug er vor, dass alle ihre Forschungsergebnisse auf einem Server ablegen. Und dieser Server sollte mit allen anderen Computern verbunden sein. Und dann konnten alle Wissenschaftler von ihren eigenen Computern aus auf diesen Server zugreifen und sich die Forschungsergebnisse der anderen anschauen. Und das Hauptproblem da war natürlich, dass es sehr viele - wie heute man es ja auch noch ein bisschen kennt - verschiedene Programme gibt, mit denen man zum Beispiel Texte verfassen kann. Und wenn du nicht genau das gleiche Programm hast wie der Wissenschaftler, der seinen Text da abgelegt hat, dann konntest du diese Datei nicht öffnen.

Rosenplänter: Um das Problem zu umgehen, hat er den ersten Browser entwickelt und eine Sprache, in der Webseiten standardisiert geschrieben werden können: HTML.

Vargas: Und damit man da auch noch schnell hinfindet, entwickelte er URLs, also Internetadressen, die dann eben nicht mehr so eine Zahlenreihe waren, sondern Worte, also www.hdg.de, so dass man da auch leicht hinfinden konnte. Und als weiteres Feature hat er diese verschiedenen Seiten untereinander verlinkt. Also er erfand sozusagen auch die Hyperlinks, dass alle Seiten und Informationen miteinander verknüpft sind.

Rosenplänter: Bis heute setzt sich Tim Berners-Lee für ein freies und offenes Internet ein und hat auch schon einige Firmen und Regierungen dazu bekommen, dass sie sich zu diesen Prinzipien selbst verpflichten. Genauso wie sich die Computer in den letzten 80 Jahren von Industriehallen-großen Apparaturen zu Geräten für die Hosentasche entwickelt haben, hat auch das Word Wide Web in den letzten 30 Jahren Veränderungen durchgemacht.

Vargas: Als Web 1.0 bezeichnet man das frühe Internet, in dem es statische Webseiten gab, auf denen Informationen zur Verfügung gestellt wurden, die dann der Standard-Internetnutzer lesen konnte. Und dann, in den Nullerjahren, da war das so, dass das WWW immer dynamischer und kommunikativer wurde, Social-Media-Kanäle entstanden, Diskussionsforen, und dann lag der Schwerpunkt eben auf dem Austausch und der Kommunikation zwischen Menschen über die Plattformen des WWW. Das heißt, der ganz normale Internet-User, so wie du und ich, wir konnten jetzt das Netz aktiv mitgestalten. Und das ist das, was wir Web 2.0 nennen.

Rosenplänter: Seit einiger Zeit schwebt jetzt auch der Begriff Web 3.0 durchs Netz.

Vargas: Und dafür gibt es aber noch keine klare, standardisierte Definition. Aber so ein paar Sachen stehen schon fest. Und zwar wird es dem Web 3.0 nicht nur um den Austausch unter Menschen gehen, sondern um die Kommunikation zwischen Maschinen und den Austausch von Maschine und Mensch. Also vielleicht einfacher ausgedrückt: Im Web 1.0 konnten wir nur Informationen lesen, die jemand anderes bereitgestellt hat. Im Web 2.0 konnten wir Informationen von anderen Menschen abfragen und mit ihnen kommunizieren. Und im Web 3.0 werden wir hauptsächlich Computern Fragen stellen und von Computern Antworten bekommen.

Rosenplänter: Dazu gehören unter anderem Chatbots, die auf künstlicher Intelligenz beruhen und Fragen beantworten – bei Krankenkassen oder Versicherungen zum Beispiel. Auf unserer Homepage www.hdg.de und unseren Seiten bei Facebook, Instagram und Twitter arbeiten noch keine Chatbots, das versprechen wir. Und wir sind auch immer über Mail für Euch erreichbar. Wir freuen uns, wenn Zeitgeschichte(n) – Der Museumspodcast Euch gefallen hat, Ihr ihn weiterempfehlt und abonniert, dann bekommt Ihr automatisch neue Folgen angezeigt, wenn wir wieder was ins Internet gestellt haben – falls Ihr das noch nicht gemacht habt. Bis dahin – Machts gut!

Meike Rosenplänter, Moderation

Veronica Vargas, Medien Koordinatorin

World Wide Web