-

Reisen ist in der DDR zwar erlaubt, aber nur in bestimmte Länder zu bestimmten Regeln. Was also, wenn man lieber alleine Abenteuerurlaube erleben will? Man nutzt Schlupflöcher, baut sich eine Wanderausrüstung und reist damit wochenlang durch den Kaukasus.

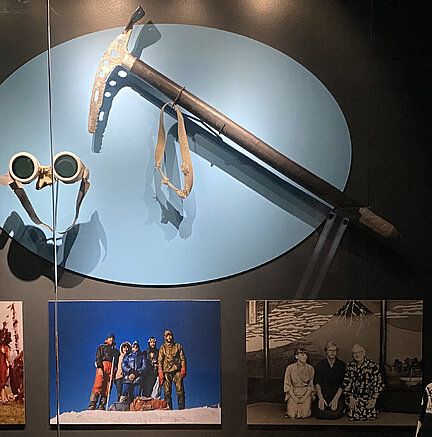

Reisen ist in der DDR zwar erlaubt, aber nur in bestimmte Länder zu bestimmten Regeln. Was also, wenn man lieber alleine Abenteuerurlaube erleben will? Man nutzt Schlupflöcher, baut sich eine Wanderausrüstung und reist damit wochenlang durch den Kaukasus.Rosenplänter: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Zeitgeschichten, der Museumspodcast. Mein Name ist Meike Rosenplänter. Diesmal geht es bei uns ums Sehnsuchts-Thema Reisen. Das haben wir ja alle schon lange nicht mehr so richtig machen können wegen Corona und vielen von uns fehlt es, diese Ideen und Pläne im Kopf umzusetzen und die Sehnsüchte erfüllen zu können. Wir wissen aber ja, dass sich das bald wieder ändert und wir wieder frei reisen können. Ganz anders war das bis vor 30 Jahren für die Menschen, die in der DDR gelebt haben. Grundsätzlich konnten sie nur auf sehr eingeschränkte Weise in bestimmten Ländern Urlaub machen oder eben im eigenen Land. Reisen waren da in der Regel nur in sogenannte sozialistische Bruderstaaten möglich, also zum Beispiel nach Ungarn, Bulgarien oder sogar Kuba. Und das aber auch nur mit Einschränkungen, was aber wenn man lieber auf eigene Faust unterwegs sein wollte. Natürlich gab es auch in der DDR Menschen, die Abenteuerreisen bevorzugten und sie mussten dann eben kreativ werden. In unserer Ausstellung im Zeitgeschichtlichen Forum Leipzig haben wir in einer Glasvitrine selbstgemachte Wanderausrüstung hängen. Eine Spitzhacke hängt da zum Beispiel, eine Schneebrille, die mit Pflastern zusammengehalten wird und Schneeschuhe, die selbst geknüpft sind. Warum man dieses ganze Equipment nicht einfach kaufen konnte und wer das gebastelt hat, das kann uns Henrike Girmond erklären, sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im zeitgeschichtlichen Forum. Hallo Frau Girmond.

Girmond: Hallo Frau Rosenplänter.

Rosenplänter: Im Grunde gibt es doch Bergsteigersachen in jedem Laden zu kaufen, also zumindest in Sportabteilungen von Kaufhäusern. Warum mussten diese Leute das selbst bauen?

Girmond: Tauschen, Tüfteln, selber machen, das waren notwendige Eigenschaften, die man in der DDR mitbringen musste. Einfach kaufen ging nicht, weil die Gegenstände waren nicht einfach zu kaufen. Wir haben in der DDR eine sogenannte zentralistische Planwirtschaft gehabt, d.h. der Staat hat über lange Zeit hin Pläne vorgegeben, was und in welcher Menge produziert wurde, ja und diese Pläne gingen oft an den Bedürfnissen der Bevölkerung vorbei. Und sowas wie Outdoor-Läden und Bergsportabteilungen gab es nicht. Deshalb haben die jungen Leute, von denen wir gleich reden werden, ja, aus der Not eine Tugend gemacht und ihre Bergsportausrüstung auch selbst gemacht, mit ganz einfachen Utensilien und haben dabei viel Fantasie, Erfindungsreichtum, Geduld aufgebracht.

Rosenplänter: Dann erzählen Sie doch mal, wer waren denn diese jungen Leute?

Girmond: Also die wunderbaren Objekte, die wir in unserer Ausstellung zeigen, die haben wir hauptsächlich von Jan Oelker und Uwe Wirthwein bekommen. Das waren junge Ingenieurstudenten aus Dresden, dort in der Bergsportszene sehr verankert, waren naturbegeistert und von ihrem Studium her ja auch sehr für Tüfteleien offen. Sie sind, so wie viele andere junge Leute in dieser Zeit oder seit den 70er Jahren, unerkannt durch Freundesland gewandert. Es hat sich eine richtige Szene aus dieser Reisetätigkeit ergeben. Also die Objekte, die wir dort in dieser Vitrine zeigen, die stehen auch einfach für die Sehnsucht nach Freiheit, Abenteuer und Exotik, die so mancher im Alltag der DDR vermisst hat.

Rosenplänter: Aber Reisen war doch insgesamt erlaubt, oder?

Girmond: Ja, Reisen war vornehmlich innerhalb des Landes erlaubt und in die sozialistischen Bruderstaaten. Und wenn man von Reisebeschränkungen in der DDR spricht, dann denken die meisten eigentlich nur in Richtung Westen. Dorthin war das Reisen wirklich nur in Ausnahmefällen erlaubt. Aber was die wenigsten wissen, ist, dass man als Individualreisender auch nicht einfach in die Sowjetunion reisen durfte.

Rosenplänter: Okay, warum nicht?

Girmond: Ja, das hat auch viel damit zu tun, der große sozialistische Bruderstaat, die Sowjetunion, war ja ein Vorbild. Also nach der Devise Von der Sowjetunion lernen, heißt siegen lernen wuchsen ja Generationen in der DDR auf. Die Sowjetunion war als Vorbild ständig präsent. Es gab eine sogenannte Massenorganisation, die Deutsch-Sowjetische-Freundschaft, die dieses Idealbild der Sowjetunion auch propagierte. Es gab Schüleraustauschprogramme, es gab Städtepartnerschaften. Wirtschaftlich war die DDR eng mit der Sowjetunion verbunden und man hatte bei Individualreisenden einfach ein bisschen auch die Befürchtung, dass da ein Blick hinter die Kulissen geworfen wird, also dass dort eine Sowjetunion entdeckt wird, die eben nicht so ganz mit dem Idealbild übereinstimmte.

Rosenplänter: Das heißt, die Sowjetunion hat so ein bisschen herabgeschaut auf die DDR oder wie kann man sich das Verhältnis von diesen beiden Staaten vorstellen?

Girmond: Also die DDR war schon der kleine Bruder. Herabschauen ist vielleicht nicht das richtige Wort. Ja, wie die jungen Leute, Jan Oelker und Uwe Wirthwein und ihre Freunde auch berichten, sind sie in der Sowjetunion selber auf unheimlich viel Gastfreundschaft auch gestoßen. Also wurden mit offenen Armen eigentlich von der Bevölkerung empfangen, von den Leuten, die ihnen begegnet sind. Aber jedes freie Umherwandern ohne Legitimationsschreiben, damit waren sie ganz schnell in die Illegalität abgerutscht. Also Mobilität stand unter strenger Bewachung innerhalb der Sowjetunion. Und jedes Zu-spät-Kommen in einem Hotel zum Beispiel, wenn man mit einer Reisegruppe unterwegs war, rief sofort ein Suchtrupp oder die Miliz oder den KGB sogar auf den Plan.

Rosenplänter: Das heißt, individuell reisen konnte man gar nicht, das ging nur über Reisegruppen?

Girmond: Reisen in die Sowjetunion waren als Gruppenreise über ein DDR-Reisebüro möglich oder über eine Einladung, die man aus der Sowjetunion bekam. So waren auch Autoreisen durchaus möglich, aber man musste ganz genau die Route angeben die man nahm und wenn man diese Route verließ, dann begab man sich eben wieder in die Illegalität. Und die jungen Leute, von denen wir sprechen, die haben ja einen Trick benutzt, um überhaupt in die Sowjetunion einreisen zu können. Sie haben sich nämlich eines Transitvisums bedient. Das stammt aus der Zeit, als in Prag 1968 der Prager Frühling ausbrach. Da hat die DDR einen Modus gefunden, dass ihre Bürgerinnen und Bürger doch in die Urlaubsländer Bulgarien, Rumänien, Ungarn über Polen reisen konnten und dazu musste man aber kurz eine Route über die Sowjetunion nehmen. So erhielten diese Urlauber, die nach Bulgarien oder Ungarn wollten, ein zwei- bis dreitägiges Transitvisum und so ein Transitvisum haben sich auch die jungen Leute beschafft, sind so in die Sowjetunion eingereist, haben dann aber einfach den Zug irgendwo verlassen und haben sich dann wochenlang in der Sowjetunion herumgetrieben, sind auf hohe Berge gestiegen, sind über den Baikalsee mit einem Schneeschlitten gefahren, Eisschlitten gefahren oder sind den wilden Fluss Aldan mit einem selbstgebauten Katamaran runtergefahren.

Rosenplänter: Das heißt, welche Distanzen haben die zurückgelegt, welche Länder haben die alle durchlaufen, wo sind die alle umhergereist?

Girmond: Also die Touren sind sehr unterschiedlich beschrieben, sie haben wirklich zigtausende Kilometer hinter sich gebracht, in die Ukraine, durch Georgien, durch Sibirien sind sie gereist. Viele waren auch mehrfach in der Sowjetunion, also diese Szene fing in den 70er Jahren an und Jan Oelker und Uwe Wirthwein waren hauptsächlich Mitte der 80er bis Ende der 80er Jahre unterwegs. Und wenn sie mal ihren Zug verlassen hatten, also die ursprüngliche Route, dann war auch viel dem Zufall überlassen, wohin es sie verschlagen hat. Also viele hatten mal einen Plan, sie wollten dieses und jenes machen und dann war kein Dahinkommen und so haben viele auch ganz spontan ihre Reiseroute geändert.

Rosenplänter: Woher wussten sie denn überhaupt, wo sie langgehen müssen oder wo sie langfahren müssen? Weil sowas wie den Lonely Planet gab es ja wahrscheinlich damals noch nicht.

Girmond: Ja, das ist eine sehr gute Frage, das war wirklich auch sehr abenteuerlich, diese Vorbereitungen fanden teilweise, ja, in DDR-Bibliotheken statt, da hat man sich in alten Reiseführern oder Berichten durchgewühlt, man hat Karten, so Kamm-Linienkarten von Bergen auch mal durchgepaust auf einem Papier oder abfotografiert und die Karten, die gingen dann aber auch von Hand zu Hand, also Jan Oelker hat zum Beispiel mal von einem russischen Alpinisten eine wunderbare Tourenkarte geschenkt bekommen. Also diese Solidarität unter den Bergsteigern, unter den Abenteurern war auch sehr groß. Sie haben eben gesagt, auf ihrer Reise sind die Männer eben vielen Menschen begegnet und hätten da auch große Gastfreundschaft erlebt.

Rosenplänter: War das so das allgemeine Bild, was Sie von den Menschen in der Sowjetunion und in den angrenzenden Ländern hatten?

Girmond: Also diese Berichte, die finden sich immer wieder, diese unglaubliche Gastfreundschaft und Offenheit, wenn die jungen Männer, es waren hauptsächlich junge Männer, ab und an war auch eine Frau dabei, aber wenn sie irgendwo ankamen, wurden sie zu Familienfesten eingeladen, wurden beherbergt, öffentliche Hotels konnten sie ja nicht ansteuern, weil da hätten sie ihre Papiere vorweisen müssen. Ja, also diese Gastfreundschaft und Offenheit, die hat wohl überwogen. Also sie wurden sehr, sehr positiv aufgenommen. Und das trifft sogar mitunter auch auf die Polizei zu, oder auf die Miliz. Es gibt Berichte von einem Berliner Bergsteiger, der von einem Berg mit Erfrierungen an den Füßen herunterkam, erst mal vom Geheimdienst aufgegriffen wurde, natürlich befragt wurde. Es war ja die Gefahr da, dass er spioniert hat, aber er wurde dann eigentlich ganz fürsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Es wurde dafür gesorgt, dass er eine gute Verpflegung bekommt. Oder von einem anderen jungen Mann wird berichtet, der kurz vor der Grenze nach Rumänien von der Miliz aufgegriffen wurde. Der wurde zu einem Abendessen in den nächsten Gasthof eingeladen und am nächsten Morgen haben die Grenzer ihn in einen LKW gesetzt und ihn Richtung Westen weiterfahren lassen. Also es gibt völlig unterschiedliche Erfahrungen.

Rosenplänter: Wie viele Menschen waren denn unterwegs? Weiß man da irgendwie eine Prozentzahl oder weiß man, wie viele Individualreisende es in der DDR gab?

Girmond: Also statistische Angaben gibt es, soweit ich weiß, tatsächlich nicht. Es gibt mal Zahlen, dass es heißt, es waren hunderte junge Leute unterwegs, die ja auch teilweise mehrfach so gereist sind, aber eindeutige Zahlen gibt es nicht. Also man liest hier mal, ein Grenzer hat wohl mal einen jungen Mann aufgegriffen und als der mit irgendwelchen Ausflüchten begonnen hat, seine lange Aufenthaltszeit in der Sowjetunion zu erklären, hat der Grenzer nur abgewunken und gesagt: Ach hör mir auf, ich weiß sehr wohl, dass ihr wochenlang durch die Sowjetunion reist und im Kaukasus besteigt und das Land durchwandert. Ich bin lang genug Grenzer, ihr müsst mir gar nichts erzählen.

Rosenplänter: Wie war das denn, wenn die, Sie sagen meist jungen Männer, zurückgekommen sind? Die mussten das ja dann irgendwie erklären, also mussten sie sich da rechtfertigen? Ist es überhaupt aufgefallen?

Girmond: Also es ist vor allem aufgefallen, wenn sie von der Grenze Sowjetunion dann nach Rumänien zum Beispiel rüber wollten, da fiel den Grenzern dort natürlich schon auf, das Drei-Tages-Visum ist ja schon seit dreieinhalb Wochen abgelaufen. Da waren die Abenteurer schon in Erklärungsnot und ja, sie haben dann oftmals wilde Geschichten erzählt, sie haben sich verlaufen, es war nicht so einfach eine Bahnkarte zu bekommen, ach das Land ist so groß und meistens kamen die Abenteurer auch recht glimpflich davon, mussten mal ein paar Rubel bezahlen, bisweilen gab es dann bei der Rückkehr in die DDR aber auch Ärger und es gibt auch einen Fall, wo wirklich der Pass dann eingezogen wurde und für lange Zeit ein Reiseverbot generell ausgesprochen wurde.

Rosenplänter: Aber sonst war es auch für diese Menschen, die ja im Grunde dann mit, ich sag mal, Unregelmäßigkeiten im Pass nach Hause gekommen sind, gab es wieder die Möglichkeit, solche Transit-Visa zu beantragen, um das Ganze nochmal zu machen?

Girmond: Tatsächlich, aber auch da haben die jungen Leute sich mit einem Trick beholfen und haben, wenn sie zum Beispiel in Dresden studiert haben, nicht unbedingt wieder in Dresden ein Transit-Visum beantragt, sondern haben es irgendwo im ländlichen Raum beantragt, also haben sich dort bei jemandem mit Zweitwohnsitz oder Wohnsitz angemeldet und konnten dann dort bei der Behörde den Antrag stellen und da ging es dann auch relativ leicht durch. Also dieses mit Fantasie, mit Improvisationstalent, mit Flexibilität durchs Leben kommen, wie gesagt, das war in der DDR sowieso gang und gäbe und auch überlebensnotwendig und das hat sich auf diesen Reisen auch sehr bewährt.

Rosenplänter: Individuelles Reisen war also mit ein paar Tricks und Kniffen auch in der DDR möglich, hat uns Henrike Girmond erzählt. Danke Ihnen dafür.

Girmond: Gerne.

Rosenplänter: In unserer nächsten Folge sprechen wir über ein sehr wichtiges und leider auch blutiges Datum in der Geschichte der DDR, nämlich über den 17. Juni 1953. Wenn euch der Podcast bisher gefallen hat, dann abonniert ihn doch am besten direkt, falls ihr das nicht schon gemacht habt und erzählt Freunden und Verwandten davon, das würde uns sehr freuen. Bis dahin, macht's gut.

Meike Rosenplänter, Moderation

Dr. Henrike Girmond, wissenschaftliche Mitarbeiterin

1987 - DDR-Abenteurer