-

Wenn Menschen aus der DDR in die Bundesrepublik gekommen sind, haben sie 100 D-Mark Begrüßungsgeld bekommen. Nach dem Mauerfall wird das zur Herausforderung - plötzlich kommen Zehntausende pro Tag. Viele davon erfüllen sich mit dem Geld ihre Herzenswünsche. Einige davon haben wir im Zeitgeschichtlichen Forum Leipzig.

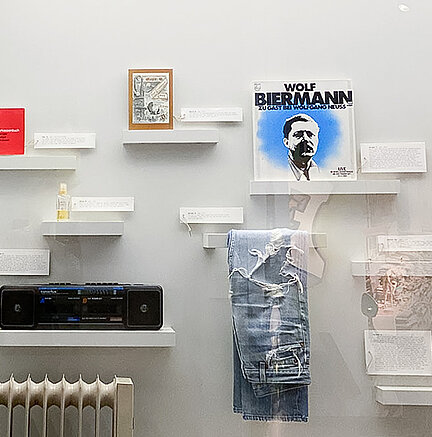

Wenn Menschen aus der DDR in die Bundesrepublik gekommen sind, haben sie 100 D-Mark Begrüßungsgeld bekommen. Nach dem Mauerfall wird das zur Herausforderung - plötzlich kommen Zehntausende pro Tag. Viele davon erfüllen sich mit dem Geld ihre Herzenswünsche. Einige davon haben wir im Zeitgeschichtlichen Forum Leipzig.Rosenplänter: Stellt euch mal vor, ihr reist in ein anderes Land, in dem es total tolle Shopping Malls gibt und ganz, ganz viele interessante Dinge zu kaufen. Und für euer Kommen bekommt ihr Geld geschenkt. Sagen wir 100 Euro. Was würdet ihr euch von diesem Geld kaufen? Welchen Wunsch würdet ihr euch erfüllen? Und damit herzlich willkommen zu dieser neuen Zeitgeschichte, mein Name ist Meike Rosenplänter. Wenn nämlich früher Menschen aus der DDR in die Bundesrepublik kamen, dann bekamen sie tatsächlich Geld geschenkt, das sogenannte Begrüßungsgeld. 100 D-Mark waren das, die es jedes Jahr einmal gab. Zu einer großen Herausforderung, vor allem für die Banken in Berlin und entlang der früheren innerdeutschen Grenze, wurde dieses Begrüßungsgeld dann aber, als nach dem Mauerfall plötzlich Zehntausende von Menschen pro Tag kamen und ihr Geld haben wollten. Und das wurde natürlich oftmals dann sofort umgesetzt. Eine Künstlerin aus Sachsen hat später die Menschen gefragt, was sie sich von diesen 100 D-Mark Begrüßungsgeld gekauft haben. Viele hatten sogar noch die Sachen, die sie sich gekauft hatten. Und ein paar dieser Objekte und ihre Geschichten könnt ihr bei uns im Zeitgeschichtlichen Forum Leipzig sehen. Da ist in einer Vitrine zum Beispiel eine Barbie-Puppe zu sehen, eine löchrige Jeans und Werkzeug. Und die Geschichten zu diesen Objekten, die kennt Annett Meinecke. Sie ist Bildungsreferentin im Zeitgeschichtlichen Forum Leipzig. Hallo Frau Meinecke.

Meinecke: Hallo, guten Tag, Frau Rosenplänter.

Rosenplänter: Also wofür stehen diese Dinge, diese Objekte?

Meinecke: Was alle diese Objekte in der Vitrine verbindet, ist, sie wurden vom sogenannten Begrüßungsgeld in der Bundesrepublik gekauft. Unmittelbar nach der Grenzöffnung im November 1989. Und was man hier sieht, gab es in der DDR nicht, gibt es in der DDR nicht. Die Vitrine zeigt Lücken, zeigt Mängel, zeigt nicht befriedigte Bedürfnisse, unerfüllte Wünsche. Und das sind ganz praktische, nützliche Dinge, aber auch Genüsse, die man bis dahin nicht erreichen konnte. Das sind gewöhnliche Konsumgüter, darunter die symbolisch aufgeladen waren. Und die Objekte erzählen ganz individuelle Geschichten und erzählen vom Leben in der DDR. Also von der Wohnsituation, von dem dringenden Wunsch mit dem Ölradiator, den wir auch in der Vitrine finden, die kalte Altbauwohnung ganz schnell warm zu bekommen. Das ist heute unvorstellbar, aus Umweltgründen alleine wegen des hohen Stromverbrauchs und diesen fiesen Geruch habe ich heute immer noch in der Nase. Die erzählen auch über die Mangelwirtschaft. Also auch wenn in der DDR viel geheiratet wurde, goldene Ehringe gab es in der DDR nicht im freien Verkauf. Gold für Goldschmuck oder in Goldzahlen gab es nur im Tausch gegen Altgold. Die erzählen vom Selbermachen als Ausweg. Also wenn das Geld, wir erwähnten schon die Werkzeuge, die in der Vitrine liegen, dann liegt auch ein Paket Bodenfliesen für den Flur. Also auch dafür wurde das Begrüßungsgeld ausgegeben. Bücher und Schallplatten, die auch dabei sind, zeigen aber auch Bedürfnisse, die über die sogenannten Waren des täglichen Bedarfs hinausgehen. Also Lesen und Kultur spielen eine große Rolle in der DDR, auch im Selbstverständnis der Menschen. Aber das Spektrum, das Angebot war eben nicht so groß. Es gab da sehr viele Leerstellen. Und diese Geschichten erzählt uns diese Zusammenstellung von Objekten in der Vitrine.

Rosenplänter: Wissen wir denn, wer diese Objekte gekauft hat und warum die Menschen ausgerechnet das gekauft haben?

Meinecke: Peggy Meinfelder, eine Konzeptkünstlerin, die trägt Anfang der 2000er Jahre, also zwischen 2003 und 2006, Gegenstände zusammen. 60 Gegenstände, die Menschen aus ihrem Umfeld unmittelbar nach der Eröffnung der Grenze in der Bundesrepublik gekauft haben, von diesem 100 DM Begrüßungsgeld. Und sie notiert die Geschichten, die dazu gehören. Die Geschichten, die erscheinen auf kleinen rechteckigen Papierschildern, die sind mit einem Bindfaden befestigt an den Gegenständen. Das sind ganz wenige Sätze in Schreibmaschinenschrift, dazu der Vorname oder die Vornamen, der Familienname abgekürzt und das Geburtsjahr. Wenn man da genauer hinschaut, sieht man, es sind verschiedene Generationen vertreten. Einige sind in den 1930er Jahren geboren, die jüngsten Anfang der 1980er Jahre, die waren zu dem Zeitpunkt also noch Kinder. Und die Geschichten sind ganz knapp, die umreißen nur ganz knapp den Zweck, den Traum, der dahinter steckt. Manchmal erzählen sie auch, wie es weitergeht, also dass die Jeans zum Beispiel so lange getragen wird, bis sie auseinanderfällt. Wichtig ist, dass es keine fiktiven Geschichten sind. Das sind keine beliebigen Dinge, die als Stellvertreter dort in der Vitrine zu finden sind oder als Symbol stehen, sondern das sind die echten, damals gekauften Dinge, das sind die Originale.

Rosenplänter: Was ist denn dieses Begrüßungsgeld eigentlich?

Meinecke: Dieses Begrüßungsgeld, das haben Menschen bekommen, seit 1970 gibt es das, die aus der DDR in den Westen in die Bundesrepublik gereist sind, aus Bundesmitteln finanziert. Das hängt damit zusammen, dass die Menge an Devisen, die man aus der DDR mitnehmen konnte, sehr begrenzt war. Mit 70 DDR-Mark kommt man im Westen nicht sehr weit, man ist faktisch vollständig angewiesen auf die Unterstützung der West-Verwandtschaft, die man besucht. Die DDR-Mark war ja eine Binnenwährung und nicht frei konvertierbar, dazu war das Begrüßungsgeld gedacht, um das zu überbrücken. Zunächst waren es 30 D-Mark pro Person, das konnte man zweimal im Jahr in Anspruch nehmen, später, seit 1988, dann 100 D-Mark, nur noch einmal im Jahr. Der Hintergrund war, dass 1973 zwar der Grundlagenvertrag zwischen der Bundesrepublik und der DDR in Kraft tritt, also die Grenzen werden anerkannt, Unabhängigkeit und Selbstständigkeit der beiden Staaten werden respektiert, trotzdem behandelt aber die Bundesrepublik die DDR-Bürger nach wie vor nicht wie Ausländer. Das heißt, wer in den Westen kam, konnte zum Beispiel einen Pass beantragen, auch in Länderreisen, für die er auf dem DDR-Pass ja kein Visum bekommen hatte, und man konnte eben das sogenannte Begrüßungsgeld empfangen. Das war dann auch 1989 so, nur mit dem Unterschied, dass dann ja Hunderttausende, Millionen diese Chance nutzen wollten und das Begrüßungsgeld in Empfang nehmen wollten. Und nicht wie bei der Einführung nur wenige tausend Rentnerinnen und Rentner, die in den Westen reisen durften. Der Andrang war entsprechend groß in Banken und Sparkassen nach der Öffnung der Grenzen und für viele war es das erste Westgeld, das sie in den Händen halten.

Rosenplänter: Und das waren ja dann auch echte Summen, die da ausgegeben wurden. Hat trotzdem jeder, der aus der DDR in dieser Umbruchszeit in den Westen gekommen ist, dieses Begrüßungsgeld bekommen?

Meinecke: Das ja, das auf jeden Fall. Das sind Summen, die sich offenbar nur ganz schwierig beziffern lassen. Also die Angaben, die Schätzungen von 1989 weichen da heftig voneinander ab. Man muss davon ausgehen, dass es mindestens zwei Milliarden D-Mark waren. Es ist sogar die Rede davon, dass es über drei Milliarden D-Mark waren. Im Bundeshaushalt ist ursprünglich gar nicht so viel vorgesehen, also 300 Millionen für 1989, dann im November aus aktuellem Anlass erhöht auf 700 Millionen Euro, aber auch das hat ja nicht gereicht. Dazu kam noch das, was einzelne Bundesländer oder Kommunen wie zum Beispiel München zusätzlich obendrauf legten als kommunales Begrüßungsgeld.

Rosenplänter: Gab es denn da auch Missbrauch? Haben die Leute das irgendwie ausgenutzt?

Meinecke: Wenn man die Zahlen gegenüberstellt, dann wird schnell klar, dass wahrscheinlich nicht immer alles mit rechten Dingen zugegangen ist. In dieser letzten Phase des Begrüßungsgelds, wenn nicht mal 17 Millionen Einwohnern die DDR hatte zu diesem Zeitpunkt, da hätten es ja weniger als 1,7 Milliarden D-Mark sein müssen, wenn man das mal zusammenrechnet. Es waren aber auf jeden Fall mehr als zwei Milliarden D-Mark, davon alleine eine Milliarde in Berlin. Also da sind schon mehrere hundert Millionen zu viel geflossen. Das heißt, offenbar haben da einige gleich doppelt oder mehrfach abkassiert, wenn das Geld nicht auf andere Weise verschwunden ist. Dabei gab es aber, glaube ich, Nuancen. Sicher Missbrauch als bewussten Betrug, aber auch die Haltung, das kann der Westen schon verkraften. Es wurde einfach getrickst, sozusagen sportlich oder auch so ein bisschen trotzig. Theoretisch war das ja auch gar nicht möglich, weil ja in jeden Ausweis, also weil jeder in den Ausweis einen Stempel bekommen hat als Empfangsbestätigung. Praktisch war es aber dann doch nicht so schwer, da zu tricksen. Man beantragt einen Reisepass in der DDR, was dann möglich ist. Der wurde bei den Banken genauso akzeptiert wie der Personalausweis. Oder man trennt die gestempelte Seite aus dem Personalausweis heraus oder man wäscht den Stempel aus, radiert, macht ihn unleserlich. Bei dem Andrang an den Bankschaltern, bei der Hektik, war da oft gar keine Zeit, das genauer zu prüfen. Und was ganz interessant ist, es gibt etliche, die dann im Nachhinein das schlechte Gewissen plagt, die freiwillig Geld zurückbringen und sich sogar per Brief entschuldigen. Beim regierenden Bürgermeister in Berlin, Walter Momper damals, also die Rückzahlung, das war eine beträchtliche Summe von mehreren hunderttausend D-Mark. Aber es gibt eben auch extreme Fälle, wie ein Berliner, der gleich sechsfach zugegriffen hat und dafür später auch verurteilt wurde, also zu Rückzahlung und Geldbuße. Nach DDR-Recht war das ja auch keine Straftat. Das ist vielleicht auch interessant zu wissen, weil ja kein sozialistisches oder privates Eigentum der DDR erschlichen, ergaunert wird. Ermittlungen waren schwierig, wurden aufgenommen, wurden später wieder eingestellt, waren schwierig deshalb, weil mysteriöserweise acht Millionen Auszahlungsbelege in der Hektik dieser Wochen wohl verschwunden sind, verloren gegangen sind. Inzwischen wäre das ja ohnehin alles verjährt und wo die zu viel gezahlten Millionen verblieben sind, das wird wohl für immer ein Geheimnis bleiben.

Rosenplänter: War das ein Grund, warum dann dieses Begrüßungsgeld eingestellt wurde?

Meinecke: Die enormen Summen waren der Grund sicherlich. Also weil innerhalb von wenigen Tagen mehrere Millionen DM abgeholt wurden. Bis zum Ende des Monats Dezember war dann sozusagen jeder, der es wollte, mal im Westen gewesen, hat sich das Begrüßungsgeld abgeholt. Eine enorme Summe, die sich niemand vorgestellt hat, als es damals eingeführt wurde. Und das in Kombination mit einem abenteuerlichen Umtauschkurs, der sich auf dem freien, auf dem Schwarzmarkt entwickelt hat, führte dann dazu, dass das eingestellt wurde. Es wird in dem Moment ökonomisch bedeutsam, wenn Sie das Begrüßungsgeld abholen, zum üblichen Kurs tauschen und dann wieder mit in die DDR nehmen. Dann führt das natürlich zu Verwerfungen. Und Kohl war der Meinung, dass es so nicht weitergehen kann, im Gespräch auch mit Bush Anfang Dezember 1989 schon und lässt die Auszahlung dann zum Jahresende stoppen.

Rosenplänter: Und dann kam die Währungsunion und das Vereinte Deutschland hat dann eine Währung bekommen, nämlich eben die D-Mark. Warum das? Warum wurde nicht eine neue Währung erfunden, erschaffen?

Meinecke: Nein, das Vereinte Deutschland bekam keine Währung. Die D-Mark wird auch Zahlungsmittel in der DDR. Eine gemeinsame Währung steht zu dem Zeitpunkt gar nicht zur Debatte, wäre wahrscheinlich auch weder praktisch umsetzbar noch politisch durchsetzbar gewesen so schnell. Die DDR tritt ja bei nach Artikel 23 und übernimmt Wirtschafts- und Rechtsordnung der Bundesrepublik und dann schon im Juli 1990 die Währung. Was den Euro angeht, der Vertrag von Maastricht war in Arbeit, aber der war wohl noch nicht so weit. Der Vertrag über die Europäische Union wird 92 geschlossen und diese Europäische Wirtschafts- und Währungsunion als mehrstufiger Prozess spricht von frühestens 1997, spätestens 1999, spricht davon, dass es da eine gemeinsame Währung, den Euro in der Europäischen Union geben wird. Also zu dem Zeitpunkt damals war das noch kein Thema, wäre so schnell auch nicht möglich gewesen.

Rosenplänter: Wie standen die Menschen in der ehemaligen DDR denn der D-Mark gegenüber? Hatten die da irgendwie ein Verhältnis zu dieser Währung?

Meinecke: Ja, die DDR-Gesellschaft war hier gespalten. Es gab die Menschen mit Westgeld und es gab die Menschen ohne, was natürlich zu Unmut führte, weil mit Gerechtigkeit, mit proklamierter Gleichheit hatte das nichts zu tun. Das waren also Beschwerden, die sogar auch von der Stasi wahrgenommen wurden. Das Problem war also bekannt. Da muss man fragen, wer hatte D-Mark, wer kam an Westgeld in der DDR? Das waren zum einen alle, die Verwandtschaft hatten, Kontakte im Westen hatten, die etwas mitbringen, etwas schicken konnten und wollten. Oder aber wer Handwerkerleistungen oder begehrte, rare Produkte anzubieten hatte. Beziehungen waren ja wichtig in der DDR, um sich mit dem zu versorgen, was es nicht gab, was man aber unbedingt haben wollte oder brauchte. Aber für Westgeld bekam man sozusagen alles und wer keins hatte, war sozusagen in der Mangelgesellschaft der Dumme. Die D-Mark entwickelte sich zu einer Art Nebenwährung, zu einer Zweitwährung, die funktionierte sowohl auf dem Schwarzmarkt als auch im Intershop.

Rosenplänter: Was waren Intershops?

Meinecke: Intershops waren Shops genannt. Das waren sozusagen Inseln des goldenen Westens in der DDR. Einerlei der DDR-Orte, der Sehnsucht voll und bunt und bestückt mit der komprimierten westlichen Warenwelt, rückblickend auch eine merkwürdige Mischung. Mit diesem ganz speziellen Duft, der einem auch aus dem Westpaket entgegenschlug. Waren eigentlich gedacht für Bundesbürger, die in der DDR zu Besuch sind und dort möglichst auch Westgeld, also ihre Devisen ausgeben sollen, gegen Vorlage ihres Reisepasses. Auch DDR-Bürger durften dort einkaufen. Ab 1974 durfte man offiziell in der DDR freikonvertierbare Devisen, also auch D-Mark, besitzen. Nach 1979 musste man die, um im Intershop damit einkaufen zu können, in Forum-Schecks umtauschen. Also der direkte Kontakt zur D-Mark wurde etwas weniger. Die Forum-Schecks, das sind Scheine, die ein bisschen an Spielgeld erinnern, nicht rückzutauschen. Die brauchte man als DDR-Bürger, um im Intershop einkaufen zu können. Ab Mitte der 1980er Jahre wurde das dann etwas lockerer gehandhabt, da konnte man durchaus auch wieder im Bar dort bezahlen. Das Ziel war eben das Westgeld, das in die DDR eingeführt wurde und dort kursierte, möglichst schnell abzuschöpfen und in den Staatshaushalt zu stecken, weil Devisenknapp ja ein Dauerproblem der DDR war, das war der Hintergrund der Intershops. Dass diese Läden überwacht wurden, die Devisenläden, war auch klar. Denn für die Staatssicherheit war natürlich interessant, wer kauft hier ein und wie viel. Und woher hat er das Geld, auch um Schwarzhändler aufzuspüren.

Rosenplänter: Sie haben eben gesagt, bei der Wiedervereinigung ist die ehemalige DDR dann dem Wirtschaftsraum der Bundesrepublik beigetreten. Das heißt, es musste das Vermögen, das die Menschen in der DDR angesammelt haben, irgendwie konvertiert werden in D-Mark. Wie waren da die Tauschmodalitäten? Das konnte doch nicht alles eins zu eins umgetauscht werden, oder?

Meinecke: Nein, nicht alles. Im Vorfeld der Wiedervereinigung gibt es am 1. Juli 1990 die Währungsunion. Die D-Mark wird in der DDR eingeführt und Löhne, Gehälter, Renten, Miete und alle anderen wiederkehrenden Zahlungen, die werden eins zu eins umgestellt. Bei Bargeld und beim Bankguthaben, also beim Vermögen, war es etwas komplizierter. Man konnte eine begrenzte Menge im Verhältnis eins zu eins umtauschen, gestaffelt nach dem Alter. Also für Kinder waren das eben 2.000 DDR-Mark. Wer älter ist als 60, durfte 6.000 DDR-Mark umtauschen. Alle anderen 4.000 DDR-Mark auf dem Konto haben. Das funktionierte nur über Bankguthaben, also nur die Bankguthaben wurden am Stichtag getauscht. Bargeld musste also eingezahlt werden. Wer noch kein Girokonto hatte, musste sich eins anliegen. Bargeld verliert faktisch am 1. Juli 1990 seinen Wert. Kleingeld bleibt noch etwas im Umlauf, aber das war sozusagen der Schluss mit der DDR-Mark. Dass immer mal wieder später noch die DDR-Mark auftaucht, ist eine andere Geschichte.

Rosenplänter: 2002 wurde dann die D-Mark vom Euro abgelöst und in Westdeutschland haben viele Menschen lange Zeit der D-Mark dann noch hinterher getrauert. Es gibt bis heute Menschen, die Cent in Pfennig umwechseln, gedanklich. War das in Ostdeutschland auch so? War den Ostdeutschen die D-Mark zu dem Zeitpunkt auch schon so sehr ans Herz gewachsen, dass die dem wirklich nachgetrauert haben?

Meinecke: Nachgetrauert, ja, denn die spielte ja, wie wir ja gerade besprochen haben, schon vorher eine Rolle, war auch sehr emotional besetzt. Das spielte in der Zeit des Umbruchs als eine Forderung, als eine Sehnsucht nach einer harten Währung eine Rolle, auch in den Jahrzehnten davor. Insofern auch für viele in Ostdeutschland, sicher nicht für alle, ist auch die D-Mark symbolisch emotional aufgeladen, steht für Freiheit, für Wohlstand des Westens. Und dann kommt dazu, innerhalb kurzer Zeit ist das die zweite Währungsumstellung. Kaum zehn Jahre nach der Einführung der D-Mark wird die D-Mark wieder aufgegeben und es gibt eine neue Währung. Viele fürchten, dass sich das wiederholt, was sie 1990 erlebt haben. Also wieder wird das Geld ja ungefähr im Verhältnis 1 zu 2 getauscht. Damals brach die DDR-Wirtschaft zusammen, Sparvermögen wurden entwertet, so erklärt das zum Beispiel Bernhard Vogel, der Ministerpräsident war in Thüringen zu dieser Zeit. Also da gibt es durchaus Befürchtungen. Es gibt Befragungen, die zeigen, dass die Deutschen in den neuen Bundesländern im Vergleich zu denen in den alten Bundesländern deutlich skeptischer, ängstlicher sind im Jahr bevor der Euro eingeführt wird, auch danach. Der Spiegel spricht sogar von einer großen Europhobie in Ostdeutschland. Also Fakt ist, die tun sich schon auch schwer und schwerer mit der neuen europäischen Währung.

Rosenplänter: Die Besonderheit der D-Mark und warum viele Menschen besonders in Ostdeutschland ihr hinterher trauern, das hat uns Annette Meinecke erklärt. Danke Ihnen dafür.

Meinecke: Sehr gerne.

Rosenplänter: In der nächsten Folge reisen wir nach Berlin und schauen uns da ein sehr großes Objekt an, nämlich den Tränenpalast. Da ist ja unsere Ausstellung Ort der Deutschen Teilung zu sehen.

Aber auch das Gebäude an sich hat eine Geschichte und die hören wir das nächste Mal. Wenn euch der Podcast gefällt, dann wäre es super, wenn ihr uns weiterempfehlen würdet. Wenn ihr was nicht so toll findet, dann schreibt uns das gerne, dann können wir noch ein bisschen besser werden. Und wenn ihr es nicht schon gemacht habt, gerne auch den Podcast abonnieren, dann bekommt ihr die nächste Folge direkt angezeigt. Bis dahin, macht's gut.

Meike Rosenplänter, Moderation

Annett Meinecke, Bildungsreferentin

1989 - Begrüßungsgeld