-

Krieg in Europa schien bis letztes Jahr ziemlich unwahrscheinlich. Das änderte sich am 24. Februar 2022 als Russland die Ukraine angegriffen hat. Dieser Krieg verändert auch die Bundesrepublik Deutschland und so sammelt unser Museum dazu.

Krieg in Europa schien bis letztes Jahr ziemlich unwahrscheinlich. Das änderte sich am 24. Februar 2022 als Russland die Ukraine angegriffen hat. Dieser Krieg verändert auch die Bundesrepublik Deutschland und so sammelt unser Museum dazu.Rosenplänter: Willkommen zu dieser Folge Zeitgeschichten. Meike Rosenplänter ist mein Name. Krieg in Europa, das war ja Anfang 2022 für die meisten von uns absolut unvorstellbar. Und doch: Am 24. Februar 2022 greift Russland die Ukraine an und lässt damit den jahrelang schwelenden Konflikt eskalieren. Und ja, das betrifft auch ganz direkt die Bundesrepublik Deutschland, deshalb ist es auch für uns als zeitgeschichtliches deutsches Museum ein Thema, sagt Judith Koberstein, Sammlungsassistentin beim Haus der Geschichte in Bonn.

Koberstein: Ich denke, dass der Krieg in der Ukraine die Bundesrepublik begleiten und prägen wird und aus dem Grund ist es halt ganz wichtig, die vielen verschiedenen Auswirkungen, die dieser Krieg auch auf die Bundesrepublik hat, über aussagekräftige Objekte in den Sammlungen zu dokumentieren und sie so auch im kulturellen Gedächtnis, also im Gedächtnis unserer Gesellschaft, zu verankern.

Rosenplänter: Dieser Krieg ist natürlich vor allem und in erster Linie in der Ukraine sichtbar und spürbar. Bis Anfang Februar 2023 sind laut dem UN-Hochkommissariat für Menschenrechte mindestens 7155 Zivilisten ums Leben gekommen. Das sind aber nur die bestätigten Opfer. Die Behörde geht davon aus, dass die tatsächliche Zahl der Toten wesentlich höher ist. Eine der Städte, die mit als erstes getroffen und sehr zerstört wurde, ist Mariupol. Sie wurde direkt am 24. Februar von russischen Truppen angegriffen. In der Stadt eingeschlossen waren auch zwei Journalisten, von denen wir Objekte für unsere Sammlung bekommen haben - Evgeniy Maloletka und Mstyslav Chernov.

Koberstein: Eine Stunde bevor der Krieg begann, sind sie in Mariupol angekommen und haben da gesagt: Wir wollen über die Situation berichten, was in der Stadt passiert.

Rosenplänter: Und es ist Unvorstellbares passiert.

Koberstein: Die beiden Journalisten haben auch dokumentiert, wie Kinder und Zivilisten in Massengräbern provisorisch beigesetzt werden mussten. Sie haben auch – die Bilder sind um die Welt gegangen – die russische Bombardierung einer Entbindungsklinik am 9. März 2022 dokumentiert.

Rosenplänter: Geschützt haben sie sich in diesen Tagen durch Helme und schusssichere Westen, beides mit der Aufschrift „Presse“. Mstyslav Chernov hat uns diese Ausrüstung zur Verfügung gestellt, für unsere Ausstellung.

Koberstein: Es war uns natürlich auch ganz, ganz wichtig auch deutlich zu machen den Status der Presseberichterstattung. Das heißt, ohne diese Berichte hätte die Welt überhaupt gar nicht so rasch erfahren, was in Mariupol eigentlich passiert ist. Und zudem natürlich auch, unter welchen Bedingungen diese Arbeit stattgefunden hat.

Rosenplänter: Damit haben sie sich gleich doppelt in Lebensgefahr gebracht: Zum einen durch die ständigen Raketenangriffe, die es an der Kriegsfront natürlich gibt. Und zum anderen genau durch ihre Arbeit: Weil durch ihre Fotos die Welt direkt mitbekommen hat, was Russland da in der Ukraine anrichtet.

Koberstein: Sie müssen sich vorstellen, dass die Russen über eine Liste mit Namen verfügten von gesuchten Personen. Und auf dieser Liste standen auch die Namen von Chernov und Maloletka. Und insofern war zu befürchten: würden die beiden gefangengenommen, dann würden die Russen sie vor die Kamera setzen und sie zwingen zu sagen, dass ihre Berichterstattung inszeniert und gefälscht war.

Rosenplänter: Das will die ukrainische Seite natürlich verhindern, deshalb wurde eine Ausreise der beiden aus Mariupol organisiert, wobei bei auch das nicht einfach war.

Koberstein: Ein erstes Treffen kam nicht zustande, dann einen geschützten Konvoi haben sie verpasst. Schließlich ist ihnen die Flucht gelungen zusammen mit einer dreiköpfigen Familie in einem privaten Hyundai. Und das Glück war: An diesem Tag sind etwa 30.000 Menschen aus der Stadt geflohen, das heißt, die Russen konnten jetzt nicht so intensiv kontrollieren. Denn das Ding war natürlich, die beiden Journalisten hatten natürlich ihre Ausrüstung dabei. Die Schutzweste, die wir haben, mit der Aufschrift „Presse“. Und es durften natürlich diese Gegenstände überhaupt nicht erkannt werden, die die beiden als Pressevertreter ausweisen. Und auf diese Weise haben sie 15 russische Kontrollpunkte passiert, bis sie dann tatsächlich sicher auf Ukrainisch kontrolliertes Gebiet gelangt sind.

Rosenplänter: Dem Auto sieht man die Flucht trotzdem an. Das Glas am rechten Scheinwerfer ist kaputt, die Seitenfenster fehlen komplett, das Blech ist zerbeult und von Kugeln durchlöchert. Auch an dem Auto hatte unser Museum Interesse. Sehr wahrscheinlich werden jetzt ein Kotflügel oder eine Autotür in unsere Sammlung kommen.

Koberstein: Bei der Übernahme von Objekten ist es auch eine Vielzahl von Überlegungen, die eine Rolle spielen, nämlich einmal: Was wollen wir mit dem Objekt zeigen? In welchem Zusammenhang wollen wir oder können wir das Objekt präsentieren? Und natürlich sind es auch konservatorische Fragen, die eine Rolle spielen, Fragen der Lagerung. Und wenn Sie sich vorstellen, ein ganzes Auto, was ja nun schon recht groß ist, in der Ausstellung zu präsentieren, ist nicht immer ganz einfach. Das heißt, wenn wir ein Teil dieses Autos haben, was das, was wir zeigen wollen, aber wirklich visualisiert, dann gibt uns das natürlich in der Präsentation viel mehr Freiheiten.

Rosenplänter: Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine betrifft auch Menschen, die hier in Deutschland leben, und Familie oder Freunde in der Ukraine haben. Alina zum Beispiel, die schon lange mit ihrer Familie in Leipzig wohnt. Sie fährt im Januar 2022 zurück nach Kiew, um sich dort um ihre kranke Mutter zu kümmern. Dann bricht der Krieg aus und sie kommt erstmal nicht mehr zurück nach Deutschland, erzählt Judith Koberstein.

Koberstein: Und wollte aber irgendwie auch ihr Land unterstützen und hat dann Freunde gefragt, die in der ukrainischen Armee dienten: Was kann ich tun, wie kann ich helfen. Und die sagten halt: Mensch, wir brauchen beispielsweise Tarnnetze.

Rosenplänter: Alina hat dann Stoffreste organisiert und Netze für Fußballtore gekauft.

Koberstein: Die wurden aneinandergenäht. Also, das Ganze hat eine Größe etwa, 4 x 6 Metern etwa. Und in die Maschen wurden Stoffstreifen, vorzugsweise in gedeckten Farben, dunklen Farben, eingeknotet, die zuvor aus Altkleidern gerissen wurden.

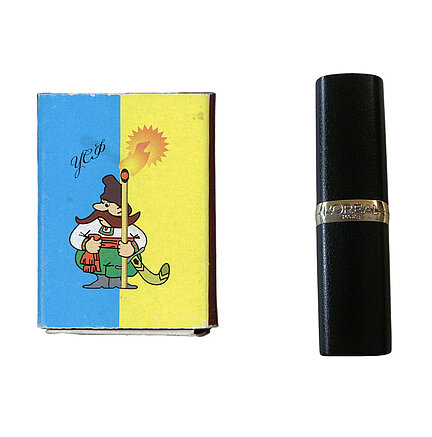

Rosenplänter: Und dann hat eine größere Gruppe von ungarischen Frauen wochenlang diese Netze hergestellt. Alina ist mittlerweile wieder zurück in Leipzig und hat uns eines der Tarnnetze überlassen – dank der Unterstützung westlicher Staaten besitzt die ukrainische Armee jetzt richtige Tarnnetze. Für Alina gibt es ein zu Hause in Deutschland, in das sie fliehen konnte – viele andere Menschen aus der Ukraine mussten vor dem Krieg fliehen, ohne zu wissen, wohin sie kommen und wann sie ihr zu Hause wiedersehen. So auch Tanja, die uns einige Objekte überlassen hat, die auf der Flucht aus der Ukraine für sie wichtig waren: Unter anderem eine Schachtel Streichhölzer und einen Lippenstift.

Koberstein: Die Streichhölzer, die hatte Tanja in ihre Notfalltasche gepackt. Man hat da eine kleine Tasche gepackt, in der all das drin ist, was man im Falle einer Flucht mitnehmen muss. Sein ganzes Leben im Prinzip auf eine solch kleine Tasche zu reduzieren – was packe ich da rein? Also, das ist wirklich eine Frage, die man sich nicht stellen möchte.

Rosenplänter: Auch den Lippenstift hat sie in ihre Notfalltasche gepackt, weil er mit Erinnerungen verknüpft war.

Koberstein: Musste dann aber in Deutschland feststellen, dass die Situation von Krieg und Flucht sie derart geprägt haben, dass sie auch eine Andere geworden ist. Dass der Lippenstift also nicht mehr zu der Frau, die sie jetzt geworden ist, durch die Ereignisse, dass es nicht mehr passt.

Rosenplänter: Die Flucht der Menschen aus der Ukraine nach Europa, auch nach Deutschland – das ist sicherlich der Aspekt des Krieges, der die Menschen in der Bundesrepublik am meisten betrifft – egal, wie sie dazu stehen. Deshalb haben wir auch einige Plakate und Kerzen von Kundgebungen in unsere Sammlung aufgenommen.

Koberstein: Ich denke, die Gegenstände zeigen auch: Wie wird in Deutschland in der Bevölkerung der Krieg wahrgenommen, wie wird darauf reagiert. Und das ist natürlich als gesellschaftliches Meinungsbild ein sehr interessantes Thema, ein sehr wichtiger Punkt auch für uns. Es waren eigentlich die ersten Objekte, die wir übernommen haben, denn das Erste, was passiert ist nach Beginn des Krieges: Ja, die Menschen sind auf die Straße gegangen, die haben demonstriert, haben Fahnen aus dem Fenster gehängt, haben kundgetan, dass sie wirklich auch gegen diesen Krieg sind. Insofern war es für uns auch wichtig, dieses Meinungsbild zu dokumentieren.

Rosenplänter: … Und dann auch auszustellen. Dafür sind dann nämlich Objekte wichtig, denen man ansieht, was sie durchgemacht haben, sagt Harald Biermann, der Präsident der Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland.

Biermann: Gewalt im Museum darzustellen oder Kriegseinwirkungen im Museum darzustellen ist schwierig. Und trotzdem ist es eine Herausforderung, weil wir natürlich mit dem Gedanken uns tragen müssen, dass die allerallerallermeisten Besucher, die wir hier im schönen, friedlichen Bonn haben, noch nie mit sowas in Kontakt gekommen sind. Und da kann man dann über die Geschichte von Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, aber eben auch authentischen Objekten eben sehr gut erklären, was es heißt, wenn eine friedliche Nation von einem Aggressor überfallen wird und diese friedliche Nation sich dann gemeinsam entscheidet, die eigenen Freiheit zu verteidigen.

Rosenplänter: Wir werden den Krieg in der Ukraine in unserer neuen Dauerausstellung in Bonn zum Thema machen. Die soll voraussichtlich 2025 eröffnet werden, wird aber natürlich jetzt schon geplant. Was schwierig ist bei einem Thema, das noch nicht abgeschlossen und dessen Ausgang offen ist – wie beim Krieg in der Ukraine.

Biermann: Also, wir werden unsere jetzige Dauerausstellung im September 2024 schließen. Wir sind jetzt dabei, die Inhalte festzuschreiben, aber wir haben gesagt, – und da lassen wir uns auch Zeit – dass wir mindestens bis Ende 2023 noch die Optionen haben, zu reagieren in Bezug auf die Entwicklungen in der Ukraine.

Rosenplänter: Denn dass der Krieg in der Ukraine die Bundesrepublik Deutschland beeinflusst und verändern wird, dabei ist sich unser Präsident sicher.

Biermann: Also es ist ein -wie würde man im Englischen sagen – ein defining moment. Und dieser Moment, der viele Weichenstellungen bereit hält für die Zukunft, der dauert jetzt in der Bundesrepublik eben schon sehr lange an und wir sind immer noch nicht so weit, um zu wissen, wohin die Reise geht.

Rosenplänter: Wie es mit unserer neuen Dauerausstellung weitergeht und welche Objekte neu in unsere Sammlung kommen, darüber halten wir Euch gerne auf dem Laufenden. Schaut einfach mal bei uns vorbei auf Facebook, Twitter oder Instagram. Bis bald!

Meike Rosenplänter, Moderation

Judith Koberstein, Sammlungsassistentin

Prof. Dr. Harald Biermann, Präsident der Stiftung Haus der Geschichte

2022 - Krieg in der Ukraine