-

Die DDR-Landwirte werden in den 1950er- und 1960er-Jahren gezwungen, ihre Höfe aufzugeben und sich Genossenschaften anzuschließen. Ein grauer Feldstein in unserer Ausstellung erinnert an die Kollektivierung der Landwirtschaft in der DDR. Die Folgen sind heute noch sichtbar.

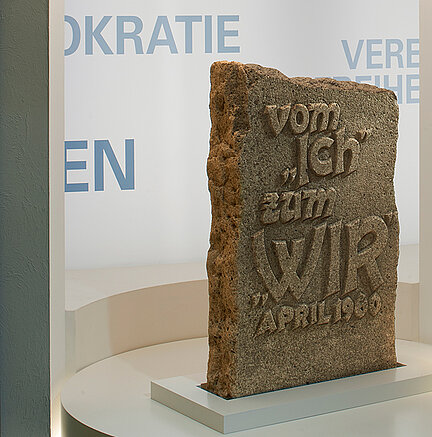

Die DDR-Landwirte werden in den 1950er- und 1960er-Jahren gezwungen, ihre Höfe aufzugeben und sich Genossenschaften anzuschließen. Ein grauer Feldstein in unserer Ausstellung erinnert an die Kollektivierung der Landwirtschaft in der DDR. Die Folgen sind heute noch sichtbar.Rosenplänter: Willkommen bei einer neuen Ausgabe der Zeitgeschichten, dem Museumspodcast der Stiftung Haus der Geschichte, ich bin Maike Rosenplänter. In der letzten Folge waren wir ja mittendrin in der Transformation von DDR und Bundesrepublik zum wiedervereinigten Deutschland. Diesmal gehen wir ein bisschen weiter zurück in die Vergangenheit und damit auch in unserer Ausstellung im Zeitgeschichtlichen Forum Leipzig ein bisschen weiter Richtung Anfang der Ausstellung. Da steht so in der Ecke der 1950er-, 60er-Jahre ein Stein. Sehr präsent, auf einem weißen Sockel, vor einer weißen Wand, ein einfacher, grauer Feldstein. Darauf steht, vom Ich zum Wir, April 1950. Warum wir diesen Stein in der Ausstellung haben und was mit der Inschrift gemeint ist, das kann uns Dr. Uta Brettschneider erklären. Sie ist die Direktorin des Zeitgeschichtlichen Forums Leipzig. Hallo, Frau Brettschneider.

Bretschneider: Hallo, Frau Rosenplänter.

Rosenplänter: Was bedeutet denn diese Inschrift, vom Ich zum Wir?

Bretschneider: Ja, also die bedeutet ganz schön viel eigentlich, mehr als man bei den vier Worten annehmen möchte. Das ist natürlich der Schritt gemeint von der einzelnen Bäuerin oder vom einzelnen Bauer zum Mitglied der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft, der LPG. Und dieser Schritt vom Ich zum Wir, also vom Einzelnen zur Gruppe, kann man sagen, meint natürlich die sozialistische Gesellschaft, die natürlich das Kollektiv immer in den Vordergrund gerückt hat. Und das findet sich im Kleinen natürlich auch in der LPG wieder. Und es bezieht sich aber eben auch auf das Wir des Genossenschaftsgedanken, also des Gedankens des gemeinsamen Wirtschaftens.

Rosenplänter: Was war diese LPG?

Bretschneider: Das waren Zusammenschlüsse von Bäuerinnen und Bauern, die ab 1952 in der DDR gegründet wurden und diese ersten LPG, die entstanden, die waren mehr oder weniger freiwillig. Aber 1960, kurz vorm Ende der Kollektivierung, hat das Ganze noch mal deutlich an Schärfe zugenommen und es waren dann wirklich Zwangsgemeinschaften, diese LPG. Und LPG bedeutete einfach, dass man sein Vieh einbrachte in die Genossenschaft, dass man Betriebsmittel, also auch Geräte und Maschinen und so weiter, einbrachte und dass man nicht mehr seinen eigenen Hof bewirtschaftete, sondern alles irgendwie gemeinschaftlich passierte.

Rosenplänter: Das heißt wahrscheinlich auch, dass man nicht mehr eigene Entscheidungen treffen konnte auf dem Hof, auf dem man dann eingesetzt wurde, sondern da irgendwie halt das machen musste, was von einem erwartet wurde, oder?

Bretschneider: Genau, also man hat auch das Land eingebracht in die LPG. Das behielt eigentlich rechtlich den Status Eigentum. Aber das war genau das, was Sie sagen, man hat die Entscheidungsbefugnis über seine Kühe, sein Land, sein Feld verloren. Und dann gab es eben die Pläne, die erstellt wurden, auf einer ganz anderen Ebene.und die alteingesessenen Bauern haben sich wirklich zum Teil an den Kopf gefasst, was sie da für Termine einhalten sollten oder für Verpflichtungen erfüllen sollten, die völlig ihrem bäuerlichen Wissen zu widerliefen.

Rosenplänter: Warum wurde das über so viele Jahre hinweg durchgesetzt?

Bretschneider: Ja, also das war natürlich ein Prozess, der nicht linear verlief. Das heißt, 1952 die ersten LPG, die allererste gab es übrigens im thüringischen Merxleben. Diese ersten LPG, die waren wirklich so eher Notgemeinschaften, weil dort schlossen sich diejenigen zusammen, die es in der Einzelwirtschaft nicht mehr geschafft haben und die haben eben einen Ausweg gesehen im gemeinschaftlichen Wirtschaften. Und dann versuchte man immer mehr zu werben und für dieses Konstrukt auch Werbung zu machen, aber es gab zum Beispiel nach dem 17. Juni 1953 gab es einen großen Rückgang der LPG-Gründungen und bereits gegründete LPG lösten sich sogar wieder auf und dann hat man so ab 1958, 1959 eben wirklich Zwänge eingesetzt. Das heißt, es gab sogenannte Agitations-Trupps, die über die Dörfer gezogen sind, es gab Lautsprecherwagen, es gab so Handzettel, wo drauf stand, wer sich dem Neuen widersetzt und wer eben diesen Schritt vom Ich zum Wir nicht gehen möchte und da wurde richtig großer Druck aufgebaut. Deshalb spricht man eben von einer Zwangskollektivierung, die dann im Frühjahr 1960 eben zur sogenannten Vollgenossenschaftlichkeit führte. Also alle oder zumindest die meisten Landwirtschaftsbetriebe waren sozusagen dann in LPG-Form organisiert.

Rosenplänter: Und wie passen da diese Steine rein? Warum wurden die aufgestellt?

Bretschneider: Diese Steine wurden aufgestellt zum einen als Zeichen der Gründung, also anlässlich der Gründung der lokalen Landwirtschaftlich-Produktionsgenossenschaft, oder aber auch zu Jubiläen, also so nach zehn Jahren oder nach 20 Jahren oder so. Und die sollten natürlich einerseits bei den Gründungen vor 1960 den anderen auch zeigen, hier, ihr müsst da auch mitmachen, das ist jetzt hier ein großes Ding fürs Dorf und alle, die noch nicht dabei sind, sind eben aus diesem Wir ausgegrenzt. Das war schon auch ein Druckmittel im Dorf, kann man sagen und vor allem reproduzierten diese Steine natürlich auch dieses Bild der Freiwilligkeit, weil das hat die DDR-Regierung die ganze Zeit aufrechterhalten, obwohl eben diese Zwangsmaßnahmen 1959 und 1960 die Dörfer richtig lahmlegten. Aber man hat immer gesagt, LPG ist natürlich ein freiwilliger Zusammenschluss und das zeigten diese Steine eben auch.

Rosenplänter: Sie haben eben gesagt, die alteingesessenen Bauern haben sich teilweise an den Kopf gefasst, welche Termine sie einhalten mussten, das heißt, die ganze Organisation der Landwirtschaft hat sich dadurch dann auch verändert. Wie sah die denn nach der Kollektivierung aus?

Bretschneider: Also die LPG waren in Brigaden organisiert. Und dann gab es eben eine Feldbaubrigade oder eine Viehwirtschaftsbrigade und zum Teil eben auch eine richtige Baubrigade, die dann für den Ort auch immer mal im Einsatz waren, aber auch diese großen Ställe, die man heute noch in ostdeutschen Dörfern sieht, errichtet haben und es war sozusagen dieses Ganzheitliche verlorengegangen mit der LPG. Weil ein normaler Landwirtschaftsbetrieb, der ist ja ganz vielschichtig und die ganze Familie ist eingebunden und das Haus lebt sozusagen und hier wurden jetzt eigentlich fabrikmäßige Methoden und Planungsstrukturen auf die Landwirtschaft angewendet. Es gab Pläne, die erfüllt werden mussten. Es gab zum Teil widersinnige Entscheidungen, zum Beispiel wurden im Thüringer Wald Offenställe für Kühe gebaut, aber da ist es im Winter einfach richtig kalt und das haben die Kühe nicht gut verkraftet und solche, ja, politische Experimente wurden da im ländlichen Raum umgesetzt. Und es gab dann oft auch junge Absolventen, die zum Beispiel von der Landwirtschaftshochschule in Meißen kamen und die dann plötzlich einem alteingesessenen Bauer gesagt haben, wie er seine Arbeit zu machen hat, was natürlich auch für die Sozialgefüge in den Dörfern eine Katastrophe war.

Rosenplänter: Waren denn von diesen LPGs in Anführungszeichen nur die Landwirte betroffen oder waren da die ganzen Dörfer mit einbezogen?

Bretschneider: Ja, das hatte natürlich auch eine Auswirkung aufs Dorf, weil eben die LPG auch ganz viele, ja so soziale und kulturelle Infrastruktur in die Dörfer gebracht hat, Schrägstrich übernommen hat in den Dörfern. Das heißt, die LPG haben die Clubhäuser organisiert, die haben den Landfilm organisiert. Die LPG hat sich darum gekümmert, dass es Erntekindergärten gab, die haben die lokalen Verkaufsstellen unterhalten und waren eigentlich so über die Zeit in den Dörfern wichtige Institutionen, um einfach diese, was wir heute Infrastruktur im ländlichen Raum nennen, aufrechtzuerhalten.

Rosenplänter: Waren diese landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften denn erfolgreich? Haben die Gewinn gemacht?

Bretschneider: Also das ist ganz schwierig zu beantworten, weil das sich über die Zeit verändert hat. Zunächst waren sie es überhaupt nicht und die Bauern, die einfach noch selbstständig wirtschafteten, waren viel, viel, viel erfolgreicher, kann man sich auch vorstellen. Die Not von vielen wird natürlich nicht kleiner, sondern potenziert sich eher in so einem Zusammenschluss. Und vor allem hat man das gemerkt, zum Beispiel als 1958 die letzten Lebensmittelkarten abgeschafft wurden, da gab es dann eine Verbrauchssteigerung bei Lebensmitteln und da lieferten eben die Einzelbauern ganz viel mehr als die Genossenschaften und es gab aber immer wieder Engpässe, also im Mai 1960 gab es wenig Frischobst und kaum Gemüsekonserven noch und also das war wirklich, das ist noch nicht so lange her, da gab es diesen Mangel noch. Und interessant war, dass sich viele LPG-Mitglieder, die durften so nebenbei eine kleine Landwirtschaft betreiben, weiterhin, das nannte sich individuelle Hauswirtschaft. Und die haben zum Teil bessere Ergebnisse erwirtschaftet als die großen Genossenschaftsbetriebe.

Rosenplänter: Dann kam das Ende der DDR und damit wieder ein erneuter Bruch. Wie wurde die Landwirtschaft denn danach neu geordnet?

Bretschneider: Na, erst mal bedeutete dieser Bruch, dass 3.800 LPG gab es etwa 1989, dass die irgendwie umstrukturiert werden mussten, und zwar innerhalb kürzester Zeit. Es gab etwa 700.000 Arbeitslose im Bereich der Land- und Forstwirtschaft, das sind also wirklich große Summen, die immer gerne auch in der wissenschaftlichen Forschung vernachlässigt werden. Und es gab eben im Juni 1990 das Landwirtschaftsanpassungsgesetz und das hat ganze 18 Monate Zeit gelassen dafür, dass dieser gesamte Wirtschaftsbereich umgebaut wird. Und dieser Umbau bedeutete, dass entweder Genossenschaftsformate oder GmbHs oder Ähnliches gegründet werden sollten, aber dass eben von dieser Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft ein Wandel in der Form passieren sollte.

Rosenplänter: Aber es hatte ja vor den Landwirtschaftlichen Genossenschaften Einzelbauern gegeben. Das heißt, dieses Land hatte ursprünglich mal eine Familie oder einen Besitzer, dann ist es im Kollektiv aufgegangen. Haben diese Menschen, die da ursprünglich drauf gewohnt haben, ihr Grund und Boden denn nach der Wiedervereinigung wiederbekommen?

Bretschneider: Das konnten sie zum Teil. Also nicht immer. Das hing davon ab, ob sie ihr Land der LPG überschrieben haben oder nicht. Und wenn sie wyeiter Eigentümerinnen und Eigentümer waren, dann konnten sie das Land entweder zurückbekommen, ein Austauschland bekommen oder sie konnten sich auszahlen lassen. Man sagt eigentlich für die Landwirtschaft nach 1989, dass es auf der einen Seite diese Fortsetzung des kollektiven Arbeitens in Agrargenossenschaften, die wir heute noch in vielen ostdeutschen Dörfern sehen, gab und dass es auf der anderen Seite eben zum einen Wiedereinrichter gab und zum anderen Neueinrichter. Und diese Wiedereinrichter, das waren eben solche Leute, die vorher LPG-Mitglieder waren und die dann die Flächen wieder zurückbekamen oder eben die Kinder, die dann das Land ihrer Eltern wiederbekamen. Und die Neueinrichter, das waren ganz oft Unternehmer, die Flächen erwarben aus den volkseigenen Gütern und die dann viel Geld investierten, sich aber eben gar nicht in das lokale Leben in der Regel einbrachten.

Rosenplänter: Das heißt, wie sieht es heute im Osten aus? Gibt es da mehr, ich sag mal Großgrundbesitzer, die eben große Flächen an Land bewirtschaften? Oder ist das eher alles so klein, klein?

Bretschneider: Also diese großen Betriebe, die eben diese Genossenschaften auch aufkaufen und wirklich Riesenkonstrukte werden, gibt es auch in Ostdeutschland. Aber sozusagen eine Ebene drunter ist immer noch ein Unterschied zwischen Ost und West zu verzeichnen. Also die Agrarbetriebe in Ostdeutschland sind erheblich größer immer noch. Man sieht es wohl auch aus dem Weltall, dass die Feldschläge in Ostdeutschland viel, viel größer sind. Also dort hat man eben, dadurch, dass man gemeinschaftlich wirtschaftete, hat man auch größere Technik eingesetzt, man hat die Reine, die eigentlich auf den Feldern waren, beseitigt und das waren dann wirklich riesige Feldflächen, die da entstanden. Und das ist eben bis heute so, dass eben diese Landwirtschaft viel, viel großflächiger ist. Und im Schnitt arbeiten in Ostdeutschland weniger Menschen je Hektar in der Landwirtschaft als in Westdeutschland. Also man kann sozusagen auch im 30. Jahr der Einheit noch Unterschiede feststellen.

Rosenplänter: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Da gibt es tatsächlich Unterschiede, im Westen sieht das anders aus?

Bretschneider: Mhm, genau. Also zum Vergleich, die durchschnittliche Größe eines Agrarbetriebs in Ostdeutschland ist etwa 200 Hektar. Also wirklich riesig, riesig groß und in den alten Bundesländern sind es nur 20 Hektar. Und man nennt das Arbeitskräftebesatz, also wie viele Menschen sozusagen auf den Hektar gebraucht werden, um zu bewirtschaften. Da sind es 1,6 Arbeitskräfte im Osten und im Westen 4,7. Also kleinere Flächen mit mehr Menschen sozusagen, kann man es zusammenfassen.

Rosenplänter: Jetzt haben Sie eben gesagt, dass diese LPGs eben auch in den Dörfern eingesetzt wurden, in Kindergarten und Sonstiges. Das ist ja dann auch weggefallen nach der Wiedervereinigung oder nach dem Ende der DDR. Was ist denn aus diesen Dorfgemeinschaften geworden?

Bretschneider: Also ich glaube, das ist tatsächlich ein Faktor für die Probleme, die wir heute im ländlichen Raum Ostdeutschlands haben. Denn natürlich gab es eben die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen nach 1989, das heißt, es gab irrsinnig viele Möglichkeiten, aber es gab eben auch ganz viele Abbrüche von Lebenswegen, von Visionen, von Betriebskonzepten und so weiter und in dieser verrückten Phase sind natürlich eben dann auch diese ganzen LPG-gebundenen Infrastrukturen eigentlich weggefallen. Das heißt, es gab dann keine Brigaden mehr, auch wenn die Agrargenossenschaft weiter bestand. Die Kulturhäuser standen leer, da kamen dann irgendwelche Diskotheken und ich weiß nicht was in den 90er-Jahren rein und die Konsum- und Verkaufsstätten wurden obsolet, Kindergärten wurden nicht mehr unterhalten, auch im Bauunterhalt für Wege und so weiter im Dorf gab es eben keine Verantwortung mehr. Und ich glaube, das sind Wunden, die bis heute eben nicht geschlossen sind oder verheilt sind und wo in vielen Fällen rechtsextreme oder populistische Tendenzen versuchen, eben genau diesen Dorfkastenhof zu betreiben oder eben sich einzusetzen für den Erhalt der kleinen Schule am Ort und so weiter und ich denke, dass viel mit diesen Umbrüchen nach 1989 im ländlichen Raum heute noch zusammenhängt. Und es ist ganz spannend, ich habe ja gesagt, dass es so um 1959, 1960 diese Phase der Zwangskollektivierung gab und das ist tatsächlich auch ein Thema, über das noch nicht so viel, gerade auch aus der Perspektive der Menschen, die das betroffen hat, gearbeitet wurde. Und es gibt was ganz Spannendes, nämlich in Küritz, dem Ort, in dem die Bodenreform 1945 verkündet wurde, da steht das einzige mir bekannte Kollektivierungsdenkmal für die Zwangskollektivierung, also sozusagen ein Denkmal, das die erzwungene Mitgliedschaft in einer LPG erinnert.

Rosenplänter: Wenn heutzutage viel weniger Menschen in der Landwirtschaft arbeiten als damals und im Osten eben auch weniger Menschen als im Westen, heißt das ja im Umkehrschluss, dass relativ viele Leute nach 1989, 1990 ihren Job verloren haben, die vorher in der Landwirtschaft gearbeitet haben. Was ist denn aus diesen Menschen geworden? Gab es da irgendwelche Strukturhilfen oder besondere Programme?

Bretschneider: Also die LPG hatten wirklich etwa eine Million Beschäftigte 1989. Und von denen sind 700.000 arbeitslos geworden. Und das beinhaltet auch Frühverrentung und ähnliche Formate und einige von denen haben noch mal ein Auskommen in anderen Wirtschaftszweigen gefunden, aber andere blieben eben dann auf längere Sicht auch ohne Arbeit.

Rosenplänter: Einer dieser Vom-Ich-zum-Wir-Steine steht jetzt hier bei uns im Zeitgeschichtlichen Forum Leipzig, was ist denn mit den anderen Steinen passiert?

Bretschneider: Also es ist relativ verrückt, weil es gibt gerade in Brandenburg und Mecklenburg noch einige Exemplare in der freien Wildbahn, die kann man dann auch auf den örtlichen Denkmallisten recherchieren und einige von denen stehen direkt neben den Kirchen in den Dörfern, manchmal sogar neben den Weltkriegsdenkmalen, andere stehen vor den Gutshäusern. Und oft haben sie eben ähnliche Inschriften wie der Stein, den wir hier zeigen und das sind eben die Daten des Abschlusses der Kollektivierung und Sprüche wie Vom-Ich-zum-Wir oder Vereint sind wir alles, allein sind wir nichts. Und diese Steine sind meistens, muss man sagen, nicht sonderlich aufwendig gestaltet. Das sind eher hässliche Denkmale, die tatsächlich ja eher auch für den Nahraum wirken und die nicht wie ein normales Denkmal, das will man ja aus der Ferne sehen und das soll ja irgendwie was hermachen, das tun sie nicht. Ganz oft sind sie aus vormaligen Grenzsteinen gebaut, so Granitsteine, manchmal auch wirklich seltsam aufgehäufte Konstrukte, denen man ihren Denkmalcharakter gar nicht so abnimmt und ganz oft habe ich welche gesehen, die eigentlich in Vergessenheit geraten sind, die wirklich Vergessmale waren und die einfach nur noch da waren, weil Granit eben sehr haltbar ist und die aber so trotzdem ihr Eigenleben entfaltet haben. Und das finde ich ganz spannend, weil eben hier im zeitgeschichtlichen Forum ein solcher Stein gezeigt wird. Die in der freien Wildbahn, denen fehlt eben die Kontextualisierung. Ich glaube, wenn man heute in den Dörfern Kinder fragen würde, was sind das für ein Stein und warum steht da Vom-Ich-zum-Wir? Die würden es nicht wissen, weil die einfach in der lokalen Erinnerungskultur eigentlich keine Rolle mehr spielen.

Rosenplänter: Den Übergang vom Ich, also vom einzelnen Bauern, hin zum Wir, also den landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften. Das hat uns die Direktorin des Zeitgeschichtlichen Forums Uta Brettschneider erläutert. Danke Ihnen dafür.

Bretschneider: Gerne.

Rosenplänter: In der nächsten Folge bleiben wir beim Thema Ich versus Wir. Und wir schauen uns mal an, wie das mit dem Individualismus so war, wenn man zum Beispiel von der DDR aus auf eigene Faust ferne Länder entdecken wollte. Euch eine schöne Zeit bis dahin. Ciao.

Meike Rosenplänter, Moderation

Dr. Uta Bretschneider, Direktorin Zeitgeschichtliches Forum Leipzig

1952 - Vom Ich zum Wir