-

Funafuti, ein kleines Atoll im Südpazifik, ist das Sehnsuchtsziel von Sabine Jaehnke. Sie wächst in der DDR auf, Reisen ist für sie also nur eingeschränkt möglich. Erst nach der Wiedervereinigung macht sie ihr Hobby zum Beruf, reist durch die Welt und fotografiert. Nur nach Funafuti kommt sie nie.

Funafuti, ein kleines Atoll im Südpazifik, ist das Sehnsuchtsziel von Sabine Jaehnke. Sie wächst in der DDR auf, Reisen ist für sie also nur eingeschränkt möglich. Erst nach der Wiedervereinigung macht sie ihr Hobby zum Beruf, reist durch die Welt und fotografiert. Nur nach Funafuti kommt sie nie.Rosenplänter: Ich würde unheimlich gerne mal nach Neuseeland. Oder nach Japan. Oder auf die Osterinseln… – Aber solche Sehnsuchtsorte haben vermutlich viele von uns. Orte, von denen wir träumen, zu denen wir irgendwann – wenn genug Geld da ist, wenn die Kinder aus dem Haus sind, wenn die Umstände passen – mal hinreisen wollen. Einen davon schauen wir uns in dieser Zeitgeschichte an. Meike Rosenplänter ist mein Name. Und zwar geht es um den Sehnsuchtsort von Sabine Jaehnke. Sie wurde 1960 in Dresden geboren und ist dann in der DDR aufgewachsen. Und das ist ja bekanntlich kein Ort gewesen, an dem man sein Fernweh frei ausleben konnte. Deshalb hat Sabine Jaehnke einen anderen Weg gefunden, erzählt Henrike Girmond, Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Zeitgeschichtlichen Forum Leipzig.

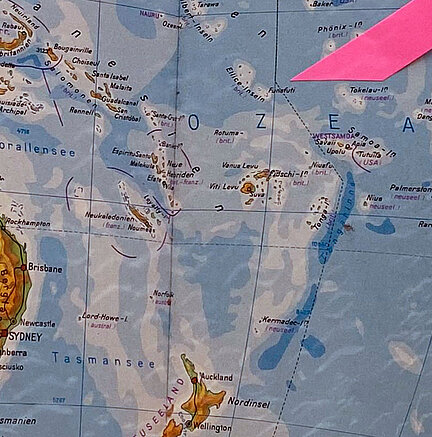

Girmond: Sie saß wohl viel mit ihrem Erdkunde-Atlas, mit dem Schulatlas, in ihrem Zimmer auf ihrem Bett und hat in diesem Erdkunde-Atlas, auf Seite 70/71 wohlgemerkt, Ozeanien entdeckt. Und auf dieser Seite gab es eine winzig kleine Insel: Funafuti. Funafuti gibt es tatsächlich. Also der Name ist fast größer als die eingezeichnete Insel in diesem Erdkunde-Atlas. Ja, und dieses Funafuti fand sie so geheimnisvoll, exotisch, auch lustig, diesen Namen. Das war fortan ihr Sehnsuchtsort, ihre Robinson-Insel, wie sie das in einem Tagebuch auch mal beschrieben hat.

Rosenplänter: Das Problem: Funafuti ist für Sabine Jaehnke unerreichbar, weil Reisen in der DDR nur sehr eingeschränkt möglich gewesen ist – und dass, obwohl die Menschen aus der DDR sogar zu den Reise-Weltmeistern gehörten. Etwa 80 Prozent sind in den Ferien unterwegs gewesen – mehr als in der Bundesrepublik.

Girmond: Also Reisen war grundsätzlich erlaubt. Es gab aber enorme Reisebeschränkungen. Man sagt immer so schön von Kap Arkona bis zum Fichtelberg, also vom äußersten Norden oben bis unten im Süden der Republik war das Reisen grundsätzlich erlaubt. Und erlaubt waren die sozialistischen Bruderstaaten, also Sowjetunion, Tschechoslowakei, Ungarn, Rumänien, Bulgarien.

Rosenplänter: Und selbst da waren Individualreisen eigentlich nicht vorgesehen.

Girmond: Es gab ein staatliches Reisebüro aus der DDR, da waren die Reisen auch relativ teuer. Es gab extra für Jugendliche Jugendtourist, da wurden auch Reisen viel in die sozialistischen Bruderstaaten organisiert. Aber Jugendtourist hat tatsächlich auch für Austausch-Reisen zwischen westdeutschen und ostdeutschen Jugendlichen gesorgt. Das überrascht, aber es war tatsächlich so. Und man konnte nicht in alle sozialistischen Bruderstaaten einfach nur so einreisen. In die UdSSR ging es grundsätzlich nur in Gruppenreisen oder man hatte eine Einladung von Privatpersonen. Also man konnte nicht einfach so seinen Rucksack packen und da einreisen. Die Tschechoslowakei war sehr beliebt, das war visafrei. Polen war es bis zur Verhängung des Kriegsrechts 1981 auch, dann wurde es etwas schwieriger. Man muss sich das jetzt aber nicht so vorstellen, dass nur über Gruppenreisen oder nur genehmigte Reisen dieser Tourismus ablief, sondern es gab durchaus auch viele Individualreisende. Also wie gesagt, ohne Visa in die Tschechoslowakei, kein Thema. Es gab auch dort Sandstrände, Ungarn, am Schwarzen Meer. Und es gab auch einige Jugendliche, die als Tramper unterwegs waren.

Rosenplänter: Und es gab auch spezielle Jugendreisen, Henrike Girmond hat sie eben schon mal erwähnt – organisiert von Jugendtourist. Auch dafür konnten sich Jugendliche bewerben.

Girmond: Man musste Anträge stellen, es gab strenge Auflagen, die Jugendlichen waren gehalten, sich ordentlich zu benehmen, hatten auch einen Aufpasser an der Seite. Also das war alles sehr streng reglementiert. Trotzdem ein Abenteuer für die Jugendlichen und es gab natürlich auch Ferienlager innerhalb der DDR.

Rosenplänter: In dieser Welt der eingeschränkten Möglichkeiten wuchs Sabine Jaehnke also auf, als typischer Teenager.

Girmond: Mit Schul-Kummer, mit Liebeskummer, mit dem Hadern an dem eigenen Körper, an der Persönlichkeit, aber auch eine Tagträumerin. Sie hat gern Fußball gespielt, das war wiederum handfester. Aber sie war sehr verliebt in französische Filme, konnte sich da fallen lassen und in einer fremden Welt leben.

Rosenplänter: Diese fremde Welt hat eine solche Faszination auf sie ausgeübt, dass Sabine Jaehnke eine Idee hatte. In ihrem Tagebuch steht, datiert auf den 11. Dezember 1976.

Girmond: Ach ja, ich habe vier Briefe in die Welt geschickt... Mal sehen, ob ich Antwort bekomme. Wäre jedenfalls toll. Und aus diesen vier Briefen, die sie versandt hat, wurden insgesamt 40 Briefe, die sie wirklich rund um den Globus verschickt hat, an möglichst exotische Adressen. Sie fing zuerst an, nach Frankreich oder New York zu schreiben. Das war noch relativ ‚normal‘ in Anführungszeichen, aber dann wurden die Adressen und die Adressaten immer phantasievoller.

Und es ging ihr gar nicht darum, dass sie reelle Brieffreundschaften damit aufbaut, sondern es ging ihr darum, dass diese Briefe zurückkommen - mit einem besonderen Poststempel. Diese Briefe waren ihr Tor zur Welt, das waren Zeugnisse eines Universums jenseits der eng gezogenen Grenzen der DDR.Rosenplänter: Die ersten Briefe, die zurückkamen, waren dann auch die aus Frankreich und New York.

Girmond: Die kamen relativ schnell wieder zurück, im gleichen Jahr. Andere haben teilweise ein Dreivierteljahr gebraucht, bis sie wieder zurückkamen. Dazu muss man sagen, von den 40 Briefen, die sie hinausgeschickt hat, kamen 15 wieder zurück. Und diese Briefe hat sie wirklich gehütet wie einen Schatz. Und diese Briefe hat sie dann eingebunden in ihre Abschlussarbeit für die Meisterklasse der Ostkreuz-Schule und hat auf diesen Briefen basierend Arbeiten zusammengestellt, die Vergangenes mit den Briefen und Gegenwärtiges, mit ihren Fotos und mit ihren Collagen miteinander verwebt. Also, sie hat ganz feinsinnig Fäden aus der Vergangenheit mit der Gegenwart verwoben und deutlich wird an diesen Arbeiten - und das ist das Spannende daran - diese Suche, diese Sehnsucht nicht nur nach der Ferne, sondern auch die Sehnsucht und die Suche nach sich selbst. Die Suche nach den Träumen des jungen Mädchens von einst.

Rosenplänter: Denn: Sabine Jaehnke konnte ihre Reiselust noch ausleben: Während sie in der DDR als Bauingenieurin gearbeitet hat, hat sie nach der Wiedervereinigung ihr Hobby zum Beruf gemacht, ist gereist und hat fotografiert.

Girmond: Ihre erste Reise ging nach Amsterdam. Dort hat sie sich eine Van-Gogh-Ausstellung angeschaut. Also auch da wieder dieser künstlerische Aspekt und diese Entdeckerfreude.

Rosenplänter: Danach ist sie unter anderem nach Albanien gereist, nach Nigeria und in die Mongolei. Auf Funafuti war sie allerdings nie. Ihre letzte Reise ging nach Estland, dem Land der 1000 Inseln.

Girmond: Statt Sandstrand fand sie dort Felsen, statt Palmen knorrige Kiefern. Aber man merkt es auch ihren Fotos an, die sind in schwarz-weiß gehalten, alle anderen waren farbig. Diese Fotos strahlen eine unglaubliche Ruhe aus und es werden im Gegensatz zu den anderen Reisefotos auch keine Menschen gezeigt und man hat plötzlich das Gefühl, Sabine Jaehnke ist bei sich angekommen, hat auf Estland - gar nicht so weit entfernt von ihrer ursprünglichen Heimat – da hat sie ihr Inselgefühl gefunden und ihren Frieden. Diese Bilder haben eine unglaubliche Wirkungsmacht, eine Ausstrahlung, eine sehr ruhige Ausstrahlung. Und auch hier habe ich ein schönes Zitat noch zum Abschluss zu Funafuti: Jetzt ist Funafuti ein kleiner Inselstaat. Er wird im Meer verschwinden, irgendwann. Vielleicht bin ich dann gerade dort und verschwinde mit und bin dann angekommen. Und weiter: Ich glaube nicht, dass es mir um diese spezielle Insel ging. Sie war das Synonym für den Ort, an dem ich sein kann, wie ich bin.

Rosenplänter: Bis zu ihrem Tod 2021 hat Sabine Jähnke insgesamt 55 Länder und 51 Hauptstädte erkundet. Vielleicht ist jetzt auch Euer Fernweh wieder erwacht oder ihr wollt mehr über Reisen in der DDR, speziell zu Individual- und Abenteuerreisen hören: Dazu gibt es auch schon eine Folge Zeitgeschichte(n) – Der Museumspodcast. 1987 – DDR-Abenteurer heißt die, Ihr findet sie bei uns auf der Seite hdg.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Und im Museum in der Kulturbrauerei in Berlin beschäftigen wir uns auch mit dem Thema Reisen, da haben wir zum Beispiel einen quietschgrünen Trabi mit Dachzelt stehen – Individualreisen der anderen Art, sozusagen. Wenn Euch der Podcast gefallen hat, freut uns das sehr. Abonniert ihn gerne, dann erfahrt Ihr auch sofort, wenn es die nächste Folge Zeitgeschichte(n) – Der Museumspodcast gibt. Und es wäre toll, wenn ihr uns weiterempfehlt und Freunden und Familie davon erzählt. Bis zur nächsten Folge, machts gut!

Meike Rosenplänter, Moderation

Henrike Girmond, wissenschaftliche Mitarbeiterin

1976 - Funafuti