-

Der Volksaufstand am 17. Juni 1953 ist eine spontane Reaktion auf die faktische Lohnkürzung vieler Arbeiter in der DDR. Zudem ist es das erste Mal, dass Menschen in der DDR ihr Leben riskieren, um für ihre Freiheit und die Wiedervereinigung zu demonstrieren.

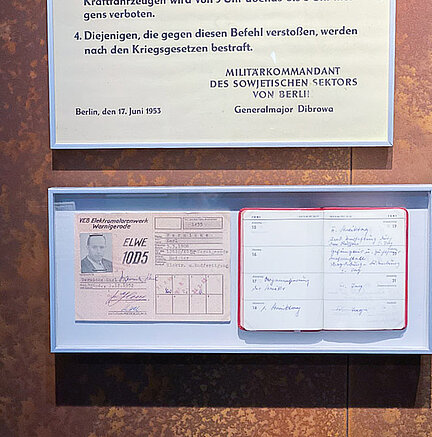

Der Volksaufstand am 17. Juni 1953 ist eine spontane Reaktion auf die faktische Lohnkürzung vieler Arbeiter in der DDR. Zudem ist es das erste Mal, dass Menschen in der DDR ihr Leben riskieren, um für ihre Freiheit und die Wiedervereinigung zu demonstrieren.Rosenplänter: Der Tag der Deutschen Einheit ist für uns heute ganz selbstverständlich der 3. Oktober. Das war er aber nicht immer und damit herzlich willkommen bei unserer heutigen Zeitgeschichte. Mein Name ist Meike Rosenplänter. Als es nämlich noch zwei deutsche Staaten gab, war in der Bundesrepublik der 17. Juni der Tag der Deutschen Einheit, wegen des Aufstands, der am und rund um den 17. Juni 1953 in der DDR stattgefunden hat. Das war ja wirklich was Besonderes, ein Streik, ein Aufstand in der DDR. Gab es eben 1953 und dann 1989 wieder. Leider endete der Aufstand 1953 nicht so positiv und unblutig wie der 1989. Die Forderungen nach freien Wahlen und einer Wiedervereinigung der zwei deutschen Staaten wurden mit Hilfe von sowjetischen Panzern abgelehnt und dabei sind auch Menschen ums Leben gekommen. Der 17. Juni 1953 kommt natürlich auch in den Ausstellungen unserer Häuser vor. Im Haus der Geschichte in Bonn wird er thematisiert, im Museum in der Kulturbrauerei in Berlin auch und im Zeitgeschichtlichen Forum Leipzig. Da haben wir direkt im zweiten Raum der Ausstellung eine ganze Wand eingerichtet, die an diesen Aufstand erinnert, mit Fotos und Berichten, mit Videos und anderen Ausstellungsstücken. Das größte davon ist eine Panzerabwehrkanone der sowjetischen Besatzungstruppen in der DDR. Wir sehen uns aber jetzt zwei kleinere Objekte genauer an, einen Dienstausweis und einen Kalender. Und über diese beiden Stücke spreche ich mit Daniel Kosthorst, er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Stiftung. Hallo Herr Kosthorst.

Kosthorst: Ja, hallo!

Rosenplänter: Dieser Dienstausweis, der ist von Karl Wernicke. Wer war das?

Kosthorst: Ja, Karl Wernicke, das war ein Elektromaschinenbauer im Elektromotorenwerk Elmo in Wernigerode im Harz. Und er arbeitete da seit 1947, zuletzt als Obermeister, und das war also eine leitende Funktion. Der war 1953 45 Jahre alt und verheiratet, hatte zwei Kinder. Und was interessant ist, ist, dass er seit November 1949, also kurz nach Gründung der DDR, auch Mitglied der SED war, also eigentlich die Partei der Machthaber.

Rosenplänter: Und warum hat ausgerechnet der bei diesem Protest bzw. bei diesem Streik mitgemacht?

Kosthorst: Ja, da muss ich ein bisschen ausholen. Da muss man ein bisschen auf die Geschichte dieses Streiks gucken. Also es gab schon seit dem 15. Juni, also zwei Tage früher, bei den Bauarbeitern auf der Stalin-Allee in Ost-Berlin die ersten Streiks. Das ist heute die Karl-Marx-Allee und das war früher zu der Zeit ein städtebauliches Vorzeigeprojekt der SED, also die waren da sehr stolz auf diese Neubauten und entsprechend unangenehm war es, dass ausgerechnet diese Bauarbeiter begannen zu streiken und das weitete sich dann aus. Am 17.Juni waren es schon Zehntausende, die dort streikten und jetzt vereinten sich auch andere Arbeiter mit diesen Bauarbeitern aus Henningsdorf, ist ganz bekannt, ein großer Zug von Arbeitern, die dann durch West-Berlin, durch Brandenburger Tor nach Ost-Berlin zogen. Und diese Nachricht von diesem Streik, die verbreitete sich in der DDR natürlich wie ein Lauffeuer und kam auch in Wernigerode an, sodass dann am nächsten Tag, also eigentlich erst am 18. Juni, in diesem Elmo-Werk die Frühschicht streikte. Und Wernicke, der da also auch Frühschicht hatte, der übernahm dann die Führung und nahm auch mit den Streikenden an einer Belegschaftsversammlung teil, die von der Werksleitung einberufen worden war. Und da trugen sie ein Transparent und jetzt kommen wir zu der Frage, warum. Da stand nämlich drauf, wir Arbeiter des Elektromotorenwerkes Wernigerode erklären uns mit den Arbeitern von Berlin solidarisch. Und wenn man dann noch ein bisschen weiter guckt, wir haben nämlich auch ein Tondokument, das ist was ganz Besonderes, aus dieser Belegschaft oder von dieser Belegschaftsversammlung. Und da hört man, wie Karl Wernicke sagt, vor den ganzen versammelten Arbeitern: acht Jahre habe ich geschwiegen, jetzt werde ich meine Meinung offen vertreten. Also man kann zusammenfassen, er hatte zwei Motive, zum einen die Solidarität mit den mutigen Kollegen in Ost-Berlin und dann einfach das Eintreten für die Freiheit.

Rosenplänter: Jetzt ist für mich als West-Kind ein Streik aber nix Besonderes, also bei uns haben Busfahrerinnen und Busfahrer zum Beispiel immer mal wieder gestreikt, dann sind die Busse halt nicht gefahren. Warum war das in Wernigerode und in der DDR insgesamt so was Besonderes?

Kosthorst: Ja, das ist in der Tat natürlich in der Rückschau oft schwierig zu verstehen, was da geschehen ist in der Diktatur, die ja ganz anders funktioniert als so das System, in dem wir heute leben dürfen. Und besonders schwierig ist das deswegen auch zu verstehen, weil sogar in der Verfassung der DDR vom Oktober 1949 ein Streikrecht verbürgt war, da hieß es, das Streikrecht der Gewerkschaften ist gewährleistet. Aber, wie so oft in der Diktatur, hatte eben die Verfassung mit der Realität überhaupt nichts zu tun. Da stand auch Meinungs- und Pressefreiheit drin in dieser Verfassung, obwohl es das nicht gab und das ganze Land nannte sich Deutsche Demokratische Republik, obwohl es überhaupt nicht demokratisch dort zuging. Also, es galt einfach die Propagandaformel Einheit von Führung und Volk. Man sollte davon ausgehen, es brauchte eigentlich gar keinen Streik oder Konflikte, weil die Interessengleichheit der Machthaber und der Beherrschten automatisch gegeben war. So regierten im Grunde die Werktätigen ja selber und es brauchte eigentlich keine Konflikte zu geben und die Gewerkschaften, die hatten eigentlich nur die Aufgabe, die Arbeiter zu erfassen, also es gab eine Zwangsmitgliedschaft und die Arbeitsprozesse zu optimieren. Also, da Streik oder bestimmte Forderungen einzufordern, das war überhaupt nicht Aufgabe der Gewerkschaften. Konsequenterweise hat dann die nächste Verfassung 1968 überhaupt kein Streikrecht mehr vorgesehen.

Rosenplänter: Aber, wie war es dann möglich in einem Staat, in dem Streiks eben nicht erwünscht waren und auch bestraft wurden, teilweise mit Gefängnis bestraft wurden, da einen landesweiten Aufstand zu organisieren?

Kosthorst: Ja, das war eben gar kein organisierter Streik zunächst mal, sondern das war wirklich einfach ein ganz spontaner Streik, der dem Druck im Kessel Ausdruck gab. Also, kein Streik, wie wir das kennen, mit einer geregelten Tarifauseinandersetzung. Die Leute waren einfach wütend und empört und zwar war der eigentliche Anlass zunächst, dass die Machthaber die Arbeitsnormen erhöht hatten. Das muss man so verstehen, es gab für die Arbeit einfach eine geforderte Arbeitsleistung und nur wenn die erfüllt wurde gab es auch den vollen Lohn und wenn man das eben nicht erreichte, dann gab es Abschläge. Und jetzt wurden diese Normen einfach um 10 Prozent erhöht und das war praktisch eine Lohnkürzung um 10 Prozent, denn es konnte nicht jeder sofort diese 10 Prozent mehr Arbeitsleistung erbringen und das dann bei der sonst noch schlechten Versorgung in der DDR führte einfach zu spontanen Unmutsäußerungen und deswegen haben die zunächst mal einfach da auf der Stalin-Allee die Bauarbeiter gesagt, mit uns nicht, da machen wir nicht mehr mit. Und dann ist daraus erst, sagen wir mal, wirklich spontan eine große Streikbewegung geworden und dann wurde auch Organisation nötig. Aber der Anfang ist eben kein geregelter Streik, wie er uns so vertraut ist.

Rosenplänter: Jetzt haben wir neben dem Dienstausweis von Karl Wernecke auch noch seinen Taschenkalender an dieser Wand hängen und der ist geöffnet am 17. Juni 1953. Diesen Kalender hat er dann dafür genutzt, um den Streik seines Unternehmens doch noch irgendwie zu organisieren, oder?

Kosthorst: Er hat das eigentlich wie so ein kleines Tagebuch benutzt, dieses Notizbuch. Er hat also da wichtige Ereignisse eingetragen und manchmal hat er es auch nachträglich getan und so ist das auch beim 17. Juni gewesen. Er hat also dort nicht sozusagen sich vorher eingetragen, morgen Streik, sondern da das ja eben wirklich spontan und überraschend kam, hat er im Nachhinein die wichtigsten Dinge, die ihm da widerfahren sind und die er gemacht hat, eingetragen. Auch die Einträge zu seiner Haftzeit sind später erfolgt. Und für den 17. Juni hat er eben eingetragen, Organisierung des Streiks. Das war sozusagen seine Formulierung seiner Rolle, die er selbst gesehen hat. Und das hat er eben gemacht, obwohl er selbst SED-Mitglied war. Auch das ist wieder so etwas, was man vielleicht als typisch für diese Diktatur sehen kann. Es war eben kein Schwarz-Weiß, also wer SED-Mitglied war, war automatisch immer für alle Maßnahmen der Diktatur, sondern es gibt dann immer viele schillernde Farbtöne noch und hier war es eben so, dass eben auch viele SED-Mitglieder dann vor Ort mit in diesen Streik involviert wurden und das war für die Partei natürlich auch ein Problem und hat später auch zu Disziplinarmaßnahmen geführt.

Rosenplänter: Los ging es also, haben Sie schon gesagt, mit Bauarbeitern in Berlin, die gesagt haben, sie arbeiten für weniger Gehalt nicht weiter. Wie lief es denn dann weiter ab? Wie lief dieser Aufstand ab?

Kosthorst: Ja, also sie haben es richtig gesagt, es ging also zunächst einfach um bessere Arbeitsverhältnisse und vor allem um die Rücknahme dieser Normerhöhung. Das hat die Regierung relativ früh schon zugesagt, aber das reichte dann längst nicht mehr, um die Massen wieder zu beruhigen, weil sie einfach kein Vertrauen mehr in die Regierung hatten. Und was jetzt Wernigerode angeht, da kennen wir sogar die Forderungen ganz genau, weil wir zum einen dieses Tondokument haben, was man übrigens bei uns in der Dauerausstellung des Zeitgeschichtlichen Forums auch hören kann. Und es gibt auch ein Dokument und da steht also zum einen drin, was beschlossen wurde von dieser Belegschaftsversammlung, also Aufhebung von Repressalien gegen Kollegen, die Aufhebung des Ausnahmezustands, den die sowjetische Besatzungsmacht verhängt hatte, Senkung von Lebensmittelpreisen, aber ganz oben als allererste Forderung stand da, und ich zitiere das mal: „Wir fordern freie und geheime Wahlen für ganz Deutschland, Wegfall der Interzonengrenzen und einen Friedensvertrag mit Gesamtdeutschland.“ Und das war im Grunde die Forderung nach Wiedervereinigung, Aufhebung der Grenzen, Friedensvertrag mit dem ganzen Deutschland, also keine zwei Deutschlands mehr. Und das war die eigentliche Kernforderung. Dazu muss man noch ein bisschen den Hintergrund kennen. Gerade erst im März 1953 war der sowjetische Diktator Josef Stalin gestorben, sodass es natürlich einen Wandel im sowjetischen Machtbereich gab und man vielleicht Hoffnung haben konnte, dass möglicherweise Lockerungen und Änderungen möglich sein würden. Aber diese Forderung wurde ja dann nicht erfüllt. Die Forderung wurde nicht erfüllt, keines Falls, nein nein, natürlich nicht, denn das war das Entscheidende. Also die eigentliche Machtfrage, die da gestellt wurde, die hat die SED natürlich mit Repressalien beantwortet und da wurde kein Fußbreit nachgegeben.

Rosenplänter: Sind denn bei diesem Aufstand auch Menschen ums Leben gekommen?

Kosthorst: Ja, hat zwischen 60 und 80 Demonstranten das Leben gekostet, ganz genau wissen wir es nicht. 17 Polizisten und 18 Menschen wurden Opfer standrechtlicher Erschießungen durch die sowjetischen Soldaten. Also es gab ja diesen Ausnahmezustand dann, es gab Ausgangssperren und dann sind eben auch standrechtlich durch, sagen wir mal, Schnellgerichte direkt Todesurteile vollstreckt worden.

Rosenplänter: Wie wurde überhaupt dieser Aufstand dann beendet?

Kosthorst: Also diese Niederschlagung gelang überhaupt nur mit Waffengewalt, mit Einschüchterung, mit diesem Ausnahmezustand, Einsatz von Panzern, aber auch durch Einschüchterung durch das Aufstellen von Kanonen, eine solche haben wir auch bei uns in der Dauerausstellung stehen. Diese Kanonen sind nicht eingesetzt worden, haben nicht geschossen, sondern es reichte sie in bestimmten Quartieren, wo die Arbeiter lebten, aufzustellen, um zu zeigen, bleibt zu Hause, nehmt nicht teil, wenn, dann können wir auch, sagen wir mal, militärische Gewalt anwenden. Und das ist eigentlich auch nochmal etwas jetzt aus historischer Sicht, was wichtig ist am 17. Juni. Man kann nämlich dort natürlich erkennen, was die eigentliche Machtgrundlage der SED war. Da konnte man ja auf Transparenten und in Zeitungen und Medien vieles lesen von dem schönen Sozialismus und dem Paradies der Arbeiter und Bauern, in dem sich alle einig sind für das große Ziel, die eigentliche Machtgrundlage war einfach die nackte Gewalt, die militärische nackte Gewalt. Und zum Zweiten lag diese Gewalt eben letztlich bei der sowjetischen Besatzungsmacht. Die Volkspolizisten und Sicherheitskräfte der DDR hatten sich da als unfähig erwiesen, diesen Streik und diesen Unmut also niederzuschlagen und deswegen kam alles auf die sowjetische Besatzungsmacht an und man kann im Grunde sagen, ohne sowjetische Panzer gab es keine DDR. Und das lässt ja dann auch ein bisschen, wenn man vorrausschaut auf 1989 wieder, dann erklären, warum dort dann die Friedliche Revolution erfolgreich sein konnte, weil eben die sowjetischen Panzer in den Kasernen blieben.

Rosenplänter: Über diesen Aufstand, gerade weil er ja so was Besonderes war und so gewaltsam niedergeschlagen wurde, wurde doch mit Sicherheit auch in den westlichen Medien berichtet, oder?

Kosthorst: Ja, auf jeden Fall. Das war natürlich ein großes Ereignis, über das sehr breit berichtet wurde aus Ost-Berlin, zumal in Berlin natürlich westliche Korrespondenten vor Ort waren, also Journalisten, die in Westberlin akkreditiert waren. Und die konnten ja damals, da es noch keine Mauer gab, auch nach Ost-Berlin rüber. Und deswegen haben wir sogar Filmberichte von diesen Aufstandshandlungen und von den Steinewerfern gegen sowjetische Panzer. Das ist was ganz Ungewöhnliches. Es gibt, soweit wir heute wissen, nur eine einzige weitere Filmaufnahme und die stammt aus Leipzig. Auch die kann man bei uns in der Dauerausstellung des Zeitgeschichtlichen Forums sehen. Die hat ein ganz mutiger Hobbyfilmer gemacht. Auch dort sieht man russische Panzer vor dem Hauptbahnhof und auf dem Marktplatz, also das ist aber sozusagen eine Rarität. Sonst wurde aber natürlich sehr stark aus Berlin berichtet.

Rosenplänter: Und wie haben die Menschen im Westen darauf reagiert?

Kosthorst: Es war eigentlich sehr schnell klar, dass es hier nicht um einfache Streiks von Arbeitern für irgendwelche Forderungen begrenzter Art ging, sondern dass es wirklich um die Befreiung und die Wiedervereinigung, die Zerschlagung der SED-Diktatur ging. Man sah einfach auch, es gab so Symbolhandlungen wie etwa das Herunterholen der roten Fahne vom Brandenburger Tor, die wurde dann vor den Augen der sowjetischen Soldaten zerrissen. Also da hat man natürlich schon starken Anteil genommen. Aber man muss auch sagen, man konnte natürlich wenig tun. Also man konnte mitfühlen, aber es war ja nicht möglich, auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs aktiv mitzuwirken.

Rosenplänter: Wie war das in der DDR? Wurde da auch über diesen Streik berichtet?

Kosthorst: Durchaus, aber es war natürlich für die DDR-Medien ein Riesenproblem. Denn es handelt sich ja hier um einen Streik, eine Aktion von Werktätigen, deren Paradies da die DDR eigentlich sein sollte. Und von daher hat also die SED und auch die von ihr gelenkten Medien haben von Anfang an eine gelogene Version versucht durchzusetzen und es ist ihnen auch ein bisschen gelungen. Nämlich die, dass dieser ganze Aufstand ein Putschversuch gewesen sei, der von westlichen Agenten provoziert worden sei, um einen Krieg anzuzetteln. Das war wirklich buchstäblich so gemeint. Es gab dann auch Wochenschaufilme, die also belegen wollten, dass die Bundeswehr und NATO an einem Tag X vorbereitet hatten, die DDR anzugreifen. Und die Hauptrolle sollte dem RIAS, dem Rundfunk im amerikanischen Sektor, zufallen, also einem von den amerikanischen Besatzungsbehörden geführten Rundfunksender. Obwohl aber man heute weiß, dass dieser Sender ausdrücklich angewiesen war aus den USA, sich zurückzuhalten und eben kein Öl ins Feuer zu gießen. Trotzdem ist aber diese Darstellung im Geschichtsbild der DDR verankert worden. Und diese Legende, dass der Aufstand vom Westen organisiert worden sei, ist in der DDR durchaus später weit verbreitet gewesen.

Rosenplänter: Was ist mit den sogenannten Provokateuren passiert, die verhaftet wurden? Und was ist auch mit Karl Wernicke passiert?

Kosthorst: Also es gab natürlich dann nach dem 17., 18. Juni eine riesen Verhaftungswelle. Also das war wohl die größte Verhaftungswelle in der Geschichte der DDR. Hunderte sind zu langjährigen Gefängnisstrafen verurteilt worden. Es gab auch Deportationen nach Vorkuta, also in die eisige Region im Norden Russlands, wo es Kohlebergwerke gab und dort eben auch viele gestorben sind an diesen wirklich schlimmen Verhältnissen da. Andererseits muss man sagen viele, viele Verfahren sind auch mit Freisprüchen oder mit milderen Strafen ausgegangen. Es wird wohl darauf zurückzuführen sein, dass die SED natürlich Angst hatte, hier jetzt weitere Widerstandsgefühle und Aktionen zu provozieren. Man wollte ja auch die Legende bauen, dass das alles vom Westen provoziert worden sei. Also durfte auch die Schuldigkeit nicht zu sehr in der DDR liegen. Und ein bisschen hat auch Karl Wernicke letztlich davon profitiert. Er wusste natürlich, dass er als einer der Streikführer gefährdet war und hat am 18. und 19. Juni nicht zu Hause übernachtet, sondern aus Angst vor Verhaftung bei einem Freund. Wurde dann am 20. durch sowjetische Soldaten am Arbeitsplatz verhaftet und hat einige Tage in der Haftanstalt Magdeburg-Sudenburg verbracht. Wurde dann noch in ein sowjetisches Gefängnis verlegt und am 2. Juli wieder zurück nach Magdeburg. Und dann am 8. Juli ist er entlassen worden. Zunächst mal ohne weitere Strafe, obwohl er, und das ist wirklich bemerkenswert, man weiß also aus den Verhörprotokollen, soweit sie noch vorliegen, dass er ganz offen zugegeben hat, dass er teilgenommen hat und dass er die Forderungen unterstützt hat. Dann gab es allerdings im August einen Tipp von jemandem, der ihm sagte, die Verhaftung besteht jetzt wieder bevor, du sollst wieder verhaftet werden. Und dann hat er die Flucht nach West-Berlin genommen, ist nach Aachen dann übergesiedelt 1954. Ja, seine Familie konnte dort auch hin, aus Wenigerode ist dann übergesiedelt und er ist im Jahr 2000 dort dann gestorben.

Rosenplänter: Dieses Trauma des 17. Juni 1953, hat das bei der friedlichen Revolution 1989 dann auch noch eine Rolle gespielt?

Kosthorst: Auf jeden Fall. Das kann man sicher sagen. Also die SED hat diese Schmach gewissermaßen niemals vergessen und hat alles getan, um eine Wiederholung auszuschließen. Der Ausbau des Sicherheitsapparats, also die Staatssicherheit, war etwa ein Zeichen dafür. Man wollte natürlich frühzeitig erkennen und im Vorhinein schon Gegenmaßnahmen ergreifen können, wenn es wieder zu solchen Möglichkeiten von Widerstand gekommen wäre. Noch 1953 hat man Betriebs-, Kreis- und Stadteinsatzleitungen gegründet, also das MfS nicht mehr nur zentral in Berlin, sondern dann wirklich auf jeder Ebene in der Region, hatte eine eigene Vertretung dort, um eben sofort aktiv werden zu können. Und Stasi-Chef Erich Mielke hat ganz persönlich diesem Trauma 1989 dann Ausdruck gegeben, als nämlich die Massenflucht im Sommer über Ungarn dann im Gange war. Da fragte er Ende August in einer Leitungssitzung, das zitiere ich: Ist es so, dass morgen der 17. Juni ausbricht? Also der wusste ganz genau, wovon er spricht, dem saß der Volksaufstand offensichtlich auch nach 36 Jahren noch in den Knochen.

Rosenplänter: Nach der Wiedervereinigung wird der 17. Juni ein Gedenktag. Vorher war er in der Bundesrepublik ein Feiertag. Warum das? Was will die Politik damit bezwecken?

Kosthorst: Ja, zum gesetzlichen Feiertag wurde der ja sogar noch 1953. Das war natürlich auch eine Reaktion darauf, dass man eben sonst nicht viel hat tun können für die Aufständischen in der DDR. Man wollte aber wenigstens an ihre mutige Tat erinnern und deswegen ist also schon 1953 ein gesetzlicher Feiertag eingerichtet worden und 1963 wurde dieser dann sozusagen auch noch zum nationalen Gedenktag als Tag der Deutschen Einheit. Also es ging darum, diese Forderung, die ja im Zentrum des Streiks stand, auch zu nutzen, um die Erinnerung nicht nur an den Aufstand, sondern auch an diese Forderung der Wiedervereinigung wachzuhalten.

Rosenplänter: Hat sich die Bedeutung dieses Tages denn in der Bundesrepublik bzw. auch in der DDR im Laufe der Zeit verändert?

Kosthorst: Für die Bundesrepublik kann man das sicher sagen. Also es gab natürlich immer eine Diskussion, ja, um den Realitätsgehalt, sagen wir mal, der Forderung nach Wiedervereinigung. So selbstverständlich uns heute die Deutsche Einheit erscheint. Bis 1989 schienen sie ja vielen völlig aussichtslos. Nach 40 Jahren glaubte man, da sei also gar nicht mehr dranzukommen. Man müsse das förmlich aufgeben, um den Frieden in Europa zu erhalten und entsprechend war natürlich dann auch der Gedenktag, der nun dieser nationalen Einheit gelten sollte, immer wieder Diskussionen und auch Kritik ausgesetzt. Die Grünen haben zum Beispiel 1983 sogar mal die Teilnahme einer Feierstunde im Bundestag dann verweigert, weil sie eben der Meinung waren, das sei nicht mehr zeitgemäß. Man muss auch sagen, dass einfach ja das Bewusstsein darüber, was dieser Tag eigentlich sollte, stark abgenommen hat. 1984 wussten zum Beispiel nur noch die Hälfte der Gymnasiasten, dass dieser Tag auf den Volksaufstand in der DDR zurückging. Für die DDR kann man eigentlich sagen, die haben natürlich versucht, diesen Tag eigentlich nicht näher irgendwie noch zu gedenken oder die Erinnerung daran wachzuhalten. Wenn, dann ging es immer darum zu sagen, das war ein Zeichen für die Aggressivität des Westens, die haben damals versucht, unseren Staat anzugreifen und zu vernichten und das hat die Arbeiterklasse nicht zugelassen. Das war die Legende, obwohl es ja eigentlich genau umgekehrt war eigentlich.

Rosenplänter: Warum ist es überhaupt wichtig, noch an den 17. Juni zu erinnern?

Kosthorst: 1953 waren die Deutschen in der DDR wirklich die Ersten im Ostblock, die versucht haben, die kommunistische Herrschaft abzuschütteln und ihre Freiheit zu erringen und das ist schon was ganz Besonderes. Es kamen ja dann noch entsprechende Versuche auch in Ungarn und in Polen, 1968 noch in der Tschechoslowakei, später dann wieder in Polen, aber die Deutschen hatten damals wirklich, sagen wir mal als Erste, diese Forderungen aufgestellt und dafür auch das Leben riskiert und daran, finde ich, sollte man schon auch heute noch erinnern. Das ist ein Stück der Freiheitsgeschichte, die wir Deutschen eben auch haben. Und Karl Wernicke ist einer dieser Freiheitskämpfer gewesen und übrigens wurde er dafür in Wernigerode auch geerht. Seit 2005 gibt es dort einen Platz mit dem Namen Karl-Wernicke-Platz.

Rosenplänter: Karl Wernicke, einer der Helden der DDR-Geschichte, ist also nicht vergessen. Danke Ihnen, Daniel Kosthorst.

Kosthorst: Ja, bitte schön.

Rosenplänter: In der nächsten Folge beschäftigen wir uns mit der Staatssicherheit der DDR. Die Stasi und ihre informellen Mitarbeiter, die haben ja ihre Nachbarn, Freunde, Familienangehörige im Auftrag des Staates überwacht und Informationen weitergegeben. Viele haben dann erst nach der Wiedervereinigung wahrgenommen und erfahren, welche Ausmaße das hatte. Und damit ihr es nicht verpasst, abonniert doch am besten den Podcast, falls ihr es nicht schon getan habt. Wenn er euch gefällt, dann erzählt es gerne weiter, wenn nicht, dann freuen wir uns über Verbesserungsvorschläge. Aber Lob nehmen wir auch gerne an. In diesem Sinne, euch eine schöne Zeit. Bis bald!

Meike Rosenplänter, Moderation

Dr. Daniel Kosthorst, wissenschaftlicher Mitarbeiter

1953 - DDR-Volksaufstand